施設利用について

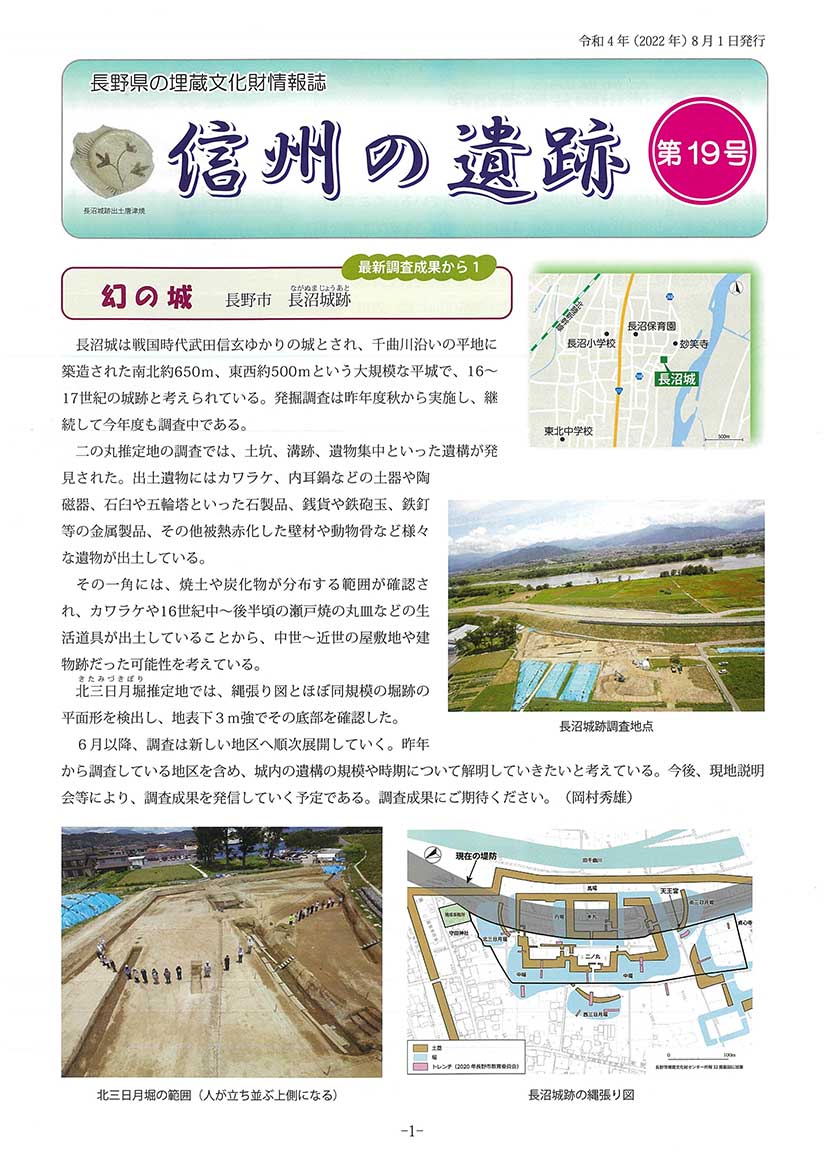

調査資料について

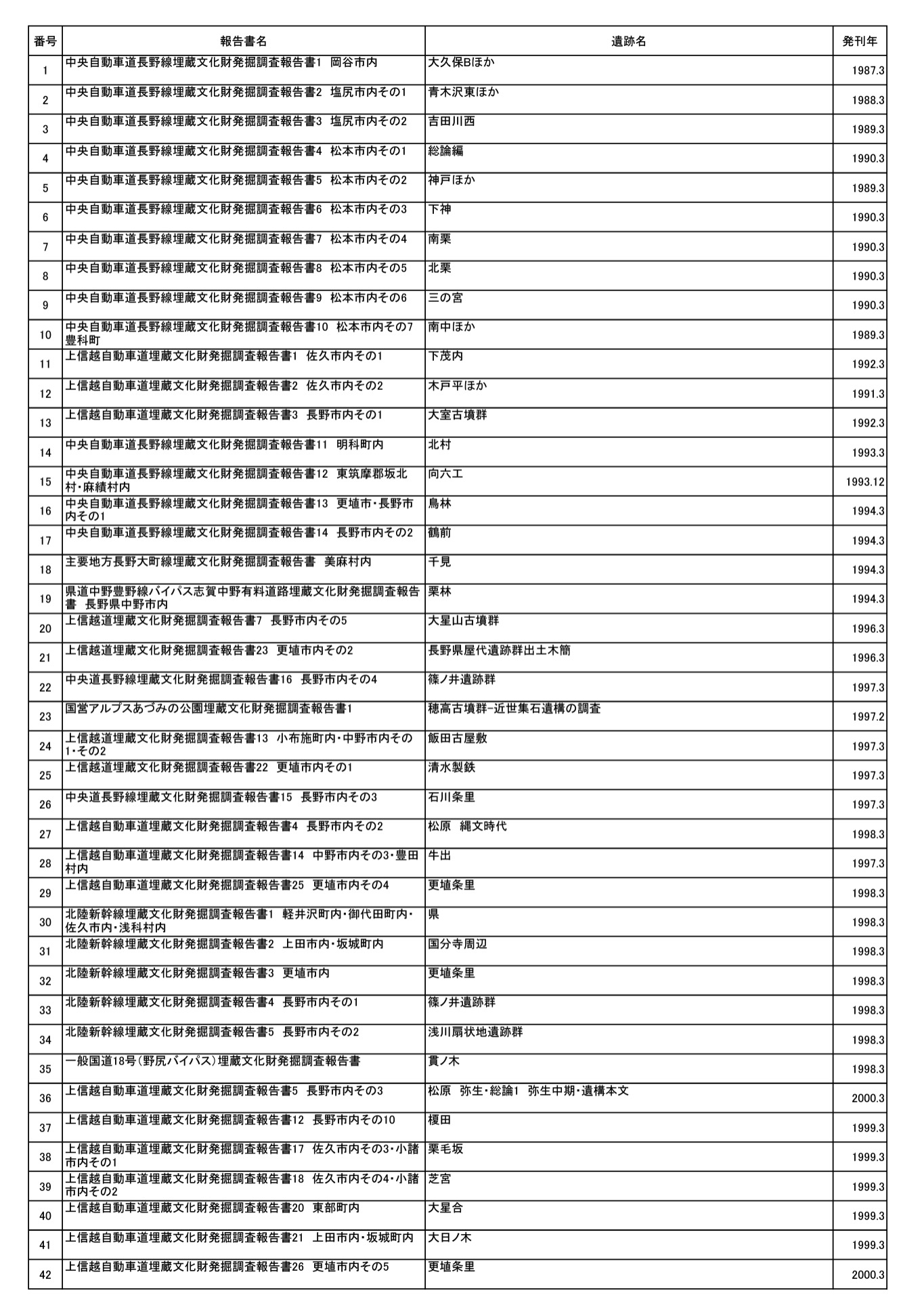

当センターでは、管理する下記調査資料の貸出し、譲渡、閲覧、転載について、利用要領を定めましたので、別添資料をご参照ください。

なお、発掘調査報告書刊行済の調査資料は、長野県立歴史館または遺跡所在地の市町村へ移管している場合があります。資料の有無をあらかじめ当センターにお問い合わせの上で、申請してください。

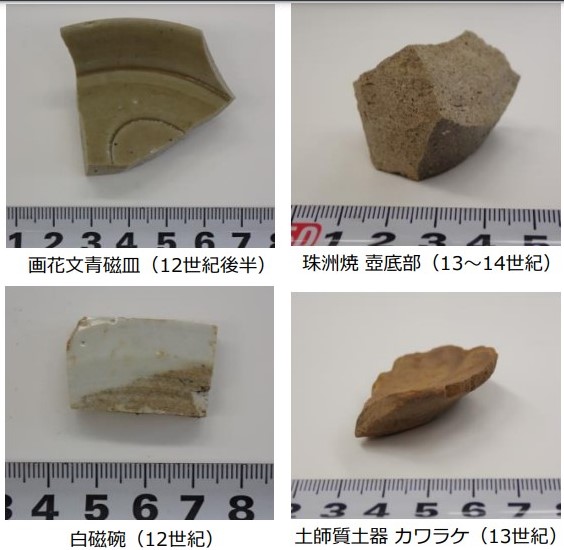

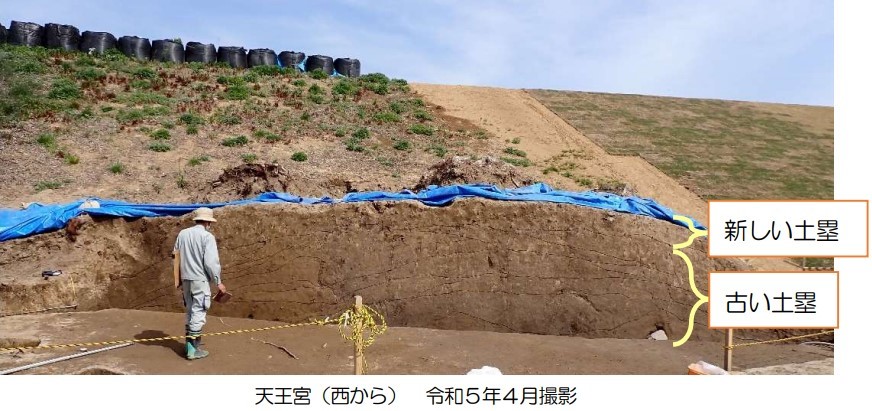

発掘調査資料

- 出土遺物やそれらを含む土や水、土壌等のサンプル

- 図面、写真、文章、録音等の記録及びそれらの写し

- はぎとった遺構や遺物出土状況、土層等

普及公開資料

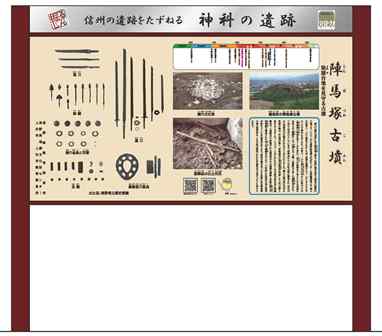

- 展示会等のため製作したパネル、模型、模造品、複製品

- 普及公開活動の記録文書、画像、動画、録音等及びそれらの写し

アクセス

長野本所

所在地 〒388-8007 長野県長野市篠ノ井布施高田963-4

電話 026-293-5926

FAX 026-293-8157

飯田支所

所在地 〒395-0151 長野県飯田市北方297-5

電話 0265-49-0736

FAX 0265-49-0731

著作権について

: 「長野県埋蔵文化財センター」ホームページに掲載している個々の情報(文章、写真、イラストなど)は、著作権の対象となっています。また、「長野県埋蔵文化財センター」ホームページ全体も編集著作物として著作権の対象となっており、ともに著作権法により保護されています。

「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。