鬼釜遺跡では、平安時代の竪穴住居跡、中世と思われる竪穴建物跡と、建物の柱穴が見つかっています。

竪穴住居跡などがある自然堤防に接する南側の低地には、縄文時代の土器と石器が多数出土しています。

また、調査区の北側にある鬼釜古墳の周溝(しゅうこう)の調査で、古墳時代の須恵器(すえき)が出土しました。

【中世?の竪穴建物跡】

【中世?の竪穴建物跡】一辺2.5mの方形の竪穴建物跡(SB04)です。壁際に約20cm間隔で柱穴(はしらあな)がめぐり、中央西側には焼土(しょうど)があります。出土遺物がないため、現時点で時期は不明ですが、平安時代の竪穴住居跡と重複しており、それよりも新しいことが分かっています。規模や構造からすると中世の可能性があります。

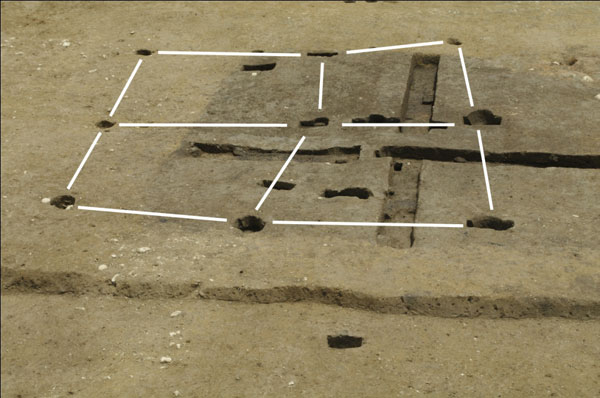

【掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)】

【掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)】2間×2間の総柱のST02と名付けた掘立柱建物跡です。白い線で結んであるのが柱穴のです。写真中央の土が黒ずんでいる所は平安時代の竪穴住居跡で、ST02は平安時代の竪穴住居跡が廃絶した後につくられていました。