【2022年度の発掘調査終了】

2022年12月20日(火)に、今年度の上五明条里水田址の発掘調査が終了しました。近隣の皆様をはじめ調査にご理解とご協力をいただいた方々に感謝申し上げます。1月からは、長野市篠ノ井の埋文センターで整理作業を行っています。

今年度の調査では、平安時代後期の集落跡に加え、この集落よりも古い水田跡と、古墳時代の土器などが見つかりました。

詳しい情報はこちら(上五明条里水田址 発掘たより№4 PDFデータ)

【洪水砂層に覆われた水田跡】

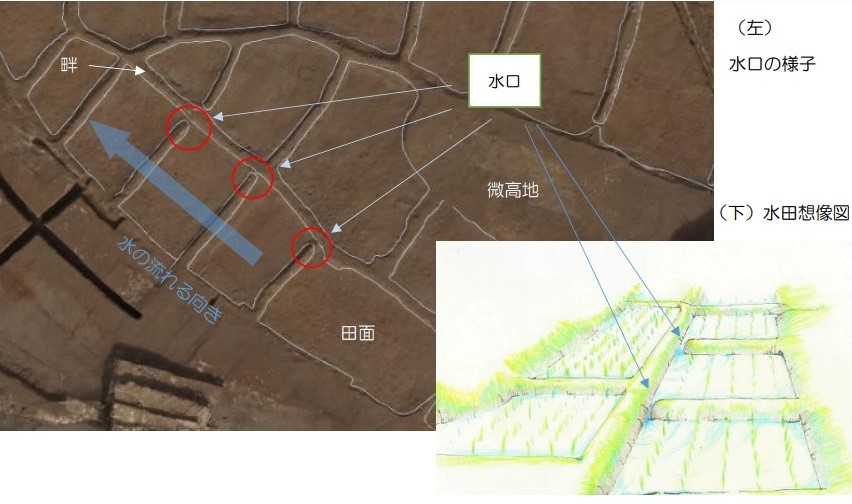

古墳時代~平安時代後期以前の、洪水による砂層に覆われた二時期の水田跡が見つかりました。二時期ともに1枚100㎡未満の小区画で、少ない労力で田面を平らにし、水を均等にいきわたらせるよう工夫していたようです。

古墳時代~平安時代後期以前の、洪水による砂層に覆われた二時期の水田跡が見つかりました。二時期ともに1枚100㎡未満の小区画で、少ない労力で田面を平らにし、水を均等にいきわたらせるよう工夫していたようです。

新しい時期の水田跡は、畔と人の足跡が残っていましたが、畔の残りは悪く、畑の畝のようなものが検出されたため、水田や畑作により複数回耕作されたようです。

古い時期の水田跡は、畔の残りが良く、水を取り入れるための水口も検出されました。

【古墳時代の土器埋設遺構】

調査区西側の流路跡から古墳時代の土師器、須恵器、板状の木材などが出土しました。

調査区西側の流路跡から古墳時代の土師器、須恵器、板状の木材などが出土しました。

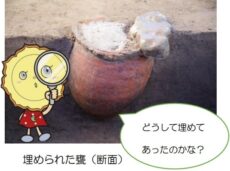

さらに流路跡の東側から、上部が粘土と石でふさがれ人為的に埋められたと考えられる甕が見つかりました。甕の中身は整理作業で確認する予定です。