約4万点に及ぶ礫石経の洗浄が終わり、10月からは注記、写真撮影、計測、文字の判読の作業を行っています。

【注記】

礫石経塚での出土場所が分かるように、機械を使って、礫石経1点ずつ注記を行います。

【写真撮影】

【写真撮影】

1点ずつ作業用の写真を撮影します。礫石経の出土量は膨大なので、撮影した写真も使って整理作業を行います。

【計測】

【計測】

石にお経を書く時に、どのような石を選んでいるのか調べるために計測を行っています。直径約1.5~15cm、扁平な円礫から厚みのある角礫まで様々な形状の石が使われていることがわかってきました。

【文字の判読】

【文字の判読】

「佛」「菩」「薩」「釈」「迦」「南」「無」「経」など誰でも読むことができる文字と、消えてしまい不明瞭な文字や墨痕がないものに分けることができます。現在私たちが目にすることがほとんどない旧字や異体字と思われる文字も含まれており、辞書で調べながらの作業になりますが、自分たちでは判読不可能な文字が多数あります。

【立正大学教授 時枝務先生の指導】

【立正大学教授 時枝務先生の指導】

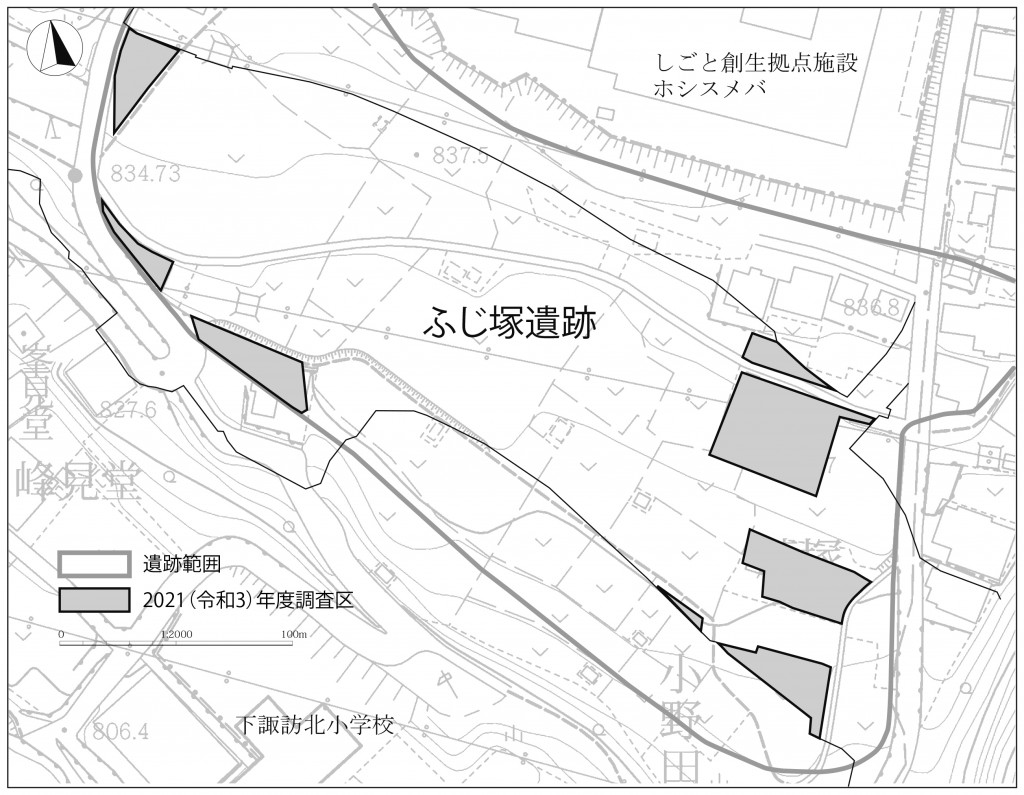

宗教考古学がご専門の時枝務先生に判読の指導を受けました。間違った文字が含まれているので、文字を知らない人も書いている可能性があるようです。約4万点の礫石経を1点ずつ観察する気の遠くなるような作業ですが、ふじ塚遺跡の礫石経塚を解明していく上で重要な作業だと激励されました。