地家(ぢけ)遺跡から出土した中世の資料は、葬送・祭祀(さいし)・供養に関わるものが多いことが特徴で、今回紹介する板碑もそのひとつです。板碑は、死者を供養するために、また、自分たち自身の生前供養のために立てられた石塔の一種です。13世紀~16世紀に多く造立され、全国に広く分布していますが、特に関東地方に濃密です。

緑色片岩製、長89.3㎝、幅29.2㎝、厚2.7㎝、重14.5㎏。

上端部の左隅を若干欠くほかは、ほぼ完形の板碑です。上半部に蓮座(れんざ)を伴う梵字(ぼんじ)3字を、下半部に紀年銘を刻んでいます。下端から20㎝ほどは風化が進行していないので、この部分を地中に埋めて立てていたことが推測されます。

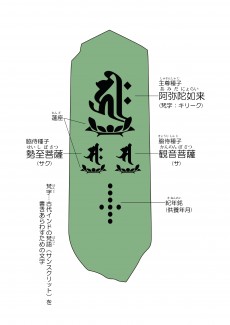

【板碑①模式図】

【板碑①模式図】

上に阿弥陀如来(あみだにょらい)を表す梵字、向かって右下に観音菩薩(かんのんぼさつ)、左下に勢至菩薩(せいしぼさつ)を表す梵字を配する、阿弥陀三尊形式で刻まれています。

紀年銘は、磨滅のため読みづらいのですが、現在のところ、中央に

「□□二年三月」、その右に「己」、左に「卯」、

年号□□の文字は「厂」あるいは「广」を含むと考えています。年号に「厂」や「广」を用い、干支が己卯(きぼう、つちのとう)の年は、13~16世紀では、暦應(りゃくおう)2年(1339年)が該当します。いわゆる南北朝時代の初頭にあたります(暦應は北朝の年号)。

【板碑②】

【板碑②】

緑色片岩製、長47.6㎝、幅18.5㎝、厚1.9㎝、重3.3㎏。

板碑①より小型の板碑です。梵字は阿弥陀如来を表す1字。下端部には、素材石片の凹凸をならすために、ノミで横に押し削った痕跡がみられます。地中に隠れる部分であるため、不格好な整形痕を残したままなのでしょう。

【板碑③】

【板碑③】

緑色片岩製、現存長45.3㎝、幅18.1㎝、厚1.6㎝、現存重2.3㎏

。

上部を欠損していますが、梵字の位置から②とほぼ同じ長さと考えられます。梵字は阿弥陀如来を表す1字で、蓮座を伴っています。下端から10㎝ほどは風化の進み具合が弱く、板碑①と同じように、この部分を地中に埋設していたと考えられます。