2013~2015(平成25~27)年度に調査を行った、佐久市尾垂遺跡・尾垂古墳の報告書作成に向けた整理等作業を行っています。

尾垂古墳は平成26年に新しく見つかった古墳で、石室からは人骨や直刀(ちょくとう)・鉄鏃(てつぞく)などの副葬品が出土しています。今年度は石室内に堆積していた土を洗ったところ、ガラス小玉が発見されました。

【直刀、鉄鏃、ガラス小玉を出土した石室】

【直刀、鉄鏃、ガラス小玉を出土した石室】

石室は、残存部で長さ2.3m、幅1.6m、高さ0.8mです。天井などの上部は失われていました。

【直刀】

【直刀】

石室残存部の西側床面では、全長約56.5cmの直刀が出土しました。刀身の長さは約46㎝、幅は最大で2.5㎝です。

【鉄鏃】

【鉄鏃】

直刀が出土した位置より、さらに奥の側壁寄りの床面上では、長さが約5.5(残存長)~14㎝の鉄鏃が19本出土しました。

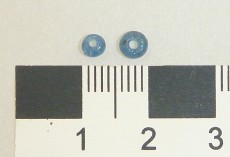

【ガラス小玉】

【ガラス小玉】

41個のガラス小玉が見つかりました。

大きさは直径4.8~3.2㎜、厚さ3.9~1.3㎜で、重さは0.12~0.03g、色は紺色です。