整理作業も3ヵ月が経ち、遺物の様子がしだいに明らかになってきました。

出土した土器は、「台付甕(だいつきがめ)」という古墳時代前期を代表する器形が多いようです。現在は、土器片の接合・復元、住居跡など遺構の図面のトレース、表の作成といった作業を主に進めています。

【「台付甕」とは】

【「台付甕」とは】

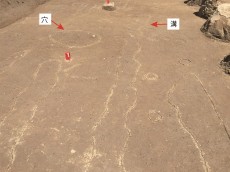

甕の底に台を付けた(煮炊き用の)土器のことです。東海地方西部に起源をもち、北部九州から関東地方まで広い範囲で出土しています。左の写真は、台を下から見た状態です。

【土器の復元】

【土器の復元】

土器片をセメダインなどで接合し、破片が足りないところには石膏を入れて補強します。薄くてもろい土器なので、慎重に作業を進めています。

【図面のトレース】

【図面のトレース】

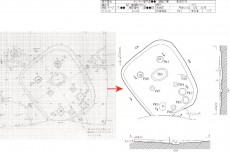

発掘現場で作成した図面を、パソコンに取りこんでトレースします。左が現場で作成した手描きの原図、右がトレースした図です。一日中パソコン画面に向かうので、根気が必要な作業です。