昨年度、発掘作業が終了した朝日村山鳥場遺跡の本格的な整理作業を実施しています。作業内容は土器の接合・復元や、遺構図のデジタルトレースなどです。

【土器の接合作業】

【土器の接合作業】

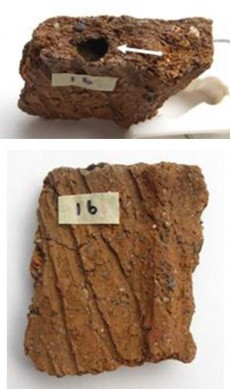

遺跡でみつかった縄文土器の破片を、パズルのようにつなぎ合わせていきます。

【つながった土器】

【つながった土器】

山鳥場遺跡の住居跡からみつかった縄文土器です。土器の上から下まで、ほぼ完全に残っていました。

【土器の復元作業】

【土器の復元作業】

接合作業でつながった土器を、元の形に戻す作業を行っています。牛乳パックで作った支えなども利用して、土器の丸みを復元します。

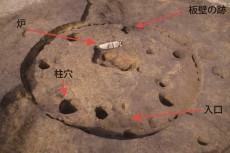

【遺構図のデジタルトレース】

【遺構図のデジタルトレース】

山鳥場遺跡でみつかった土器が敷かれた炉跡の図を、パソコンを使ってトレースしています。石や土器の位置を1点1点確認しながら、図を完成させていきます。

【遺物包含層を掘り下げる】

【遺物包含層を掘り下げる】