4月10日に開始した本年度の発掘調査が終了しました。B・C・D区の3か所の調査を行い、縄文時代中期の炉跡(B区)、弥生時代中期の竪穴建物跡(D区)や水田用水路と思われる溝跡(C区)、弥生時代と平安時代の土器がまとまって出土した場所(C区)がみつかりました。

【H29年度調査区遠景】

【H29年度調査区遠景】

柳沢遺跡は千曲川と夜間瀬川の東側に広がっています。今年度も築堤地点の隣接地を発掘調査しました。

調査の詳細は

現地公開資料PDF(231KB) をご覧ください。

【弥生時代の溝跡(南から撮影)】

【弥生時代の溝跡(南から撮影)】

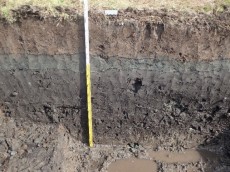

平成18年の調査でみつかった弥生時代中期水田の用水路(次の写真参照)の続きと思われる溝跡です。水田の畔跡は確認できませんでしたが、溝を埋めていた土の中からは弥生時代後期の吉田式の土器の破片が数点出土しました。弥生時代中期に掘られた用水路は弥生時代後期には埋没してしまった可能性があります。

【弥生時代水田と用水路(北から撮影)】

【弥生時代水田と用水路(北から撮影)】

平成18年に調査した弥生時代中期の水田跡です。人が立っているところが水田で、その左側に用水路が南北にのびています。長野県内では、柳沢遺跡のほかに、中野市川久保遺跡、長野市川田条里遺跡、千曲市更埴条里遺跡・屋代遺跡群などで弥生時代の水田や水路が確認されています。