【発掘作業が終了しました。】

4月に開始した今年度の発掘作業も11月末で終了しました。今年度は桐原地区と吉田田町地区で調査を行い、弥生時代から平安時代の竪穴建物跡15軒や中世の居館(桐原要害)の堀跡、弥生時代から近世の土坑125基などがみつかりました。

【弥生時代(約1,800年前)】

【竪穴(たてあな)建物跡 写真撮影準備作業】

弥生時代の遺構は吉田田町・桐原の両地区から竪穴建物跡2軒や土坑などがみつかりました。

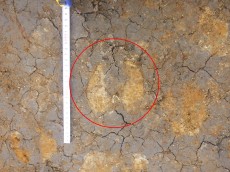

【土器出土状況】

【土器出土状況】

そのうちのひとつの住居跡からは甕や壺・高坏などたくさんの土器が出土し、高さ4.3㎝の珍しいミニチュア土器もみつかりました。(点線内)

【ミニチュア土器】

【ミニチュア土器】

【古墳時代(約1,700年前)】

【古墳時代の竪穴建物跡】

【古墳時代の竪穴建物跡】

古墳時代の遺構は、桐原地区の竪穴建物跡が1軒ですが、埋土の中からは甕や壺・器台など様々な土器がみつかりました。

【平安時代(約1,100年前)】

平安時代の遺構としては、桐原地区で竪穴建物跡が12軒みつかりました。後世のかく乱を受けて壊されている部分が多く、出土した土器も少なめでしたが、墨書がある土器や土製の紡錘車など珍しい遺物もみつかっています。

【土製紡錘車】

【土製紡錘車】

(径7.5㎝、厚さ2.5㎝、重さ168.8g)

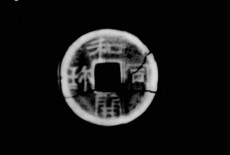

【中世(約600年前)】

【中世の堀跡】

【中世の堀跡】

中世の居館(桐原要害)の堀跡は、西側の辺が南北約118mに達することが確認できました。

【近世(約150年前)】

【吉田田町地区 近世面の調査風景】

【吉田田町地区 近世面の調査風景】

近世の遺構は、吉田田町地区で土坑27基がみつかりました。

【炭化物で埋まっていた近世の土坑】

【炭化物で埋まっていた近世の土坑】

多くの土坑には、炭や焼けた土の塊などが混入していて、1864(元治元)年の「田町の大火」との関連が想定されます。

【おわりに】

平成23年度から始まった発掘作業も今年度で終了となります。長い間多大なご協力をいただきありがとうございました。これからは、篠ノ井の県埋蔵文化財センターで今までの調査成果の整理作業を行っていきます。埋文センターの展示室には浅川扇状地遺跡群から出土した遺物も展示しておりますので、お近くにお出かけの際は是非お立ち寄りください。

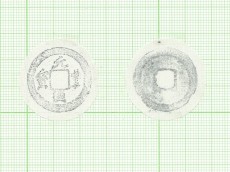

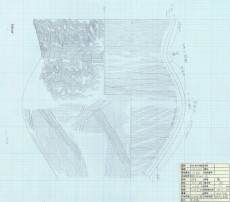

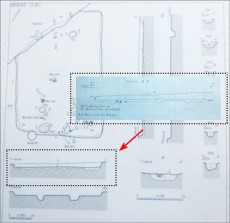

【土器の復元】

【土器の復元】 【土器の実測】

【土器の実測】 【応急的保存処理】

【応急的保存処理】

【土製紡錘車】

【土製紡錘車】

【炭化物で埋まっていた近世の土坑】

【炭化物で埋まっていた近世の土坑】

【床に埋められた土器】

【床に埋められた土器】 【中世の堀跡、どこまで続く?】

【中世の堀跡、どこまで続く?】