令和4年度から開始した飯田市川原遺跡の発掘作業が今年6月に終了しました。発掘作業の成果を振り返ってみましょう。

<弥生・古墳時代の墓域・集落域の発見と百済土器の出土>

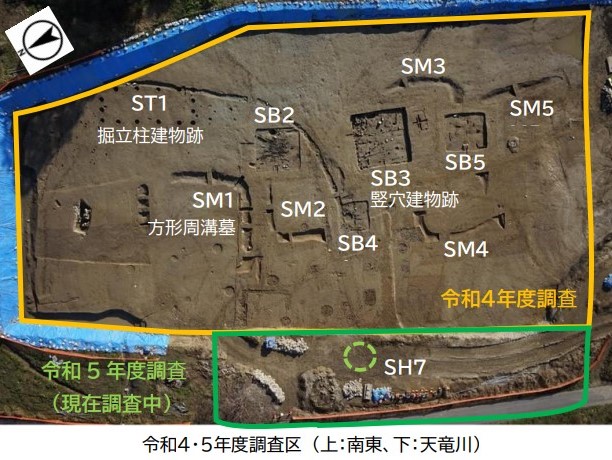

令和4年度の発掘作業では、古墳時代中期(約1500年前)の竪穴建物跡4軒、掘立柱建物跡1棟、弥生時代後期~古墳時代前期(約1700年前)のお墓である方形周溝墓を5基確認しました。なかでも古墳時代の竪穴建物跡からは、今の韓国西部にあった百済国(くだらこく:4世紀~660年までの間)で作られた「百済土器」の盌(わん)が出土しました。飯田市内で3例目、東日本で5例目の百済土器になります。飯田地域の古墳時代を考えるうえで非常に重要な発見となりました。

百済土器が出土した竪穴建物跡

百済土器 盌

<縄文時代後期の集落・配石遺構を調査>

令和5年度の発掘作業では縄文時代後期(約4500年前)の集落、配石遺構の調査を行いました。敷石住居跡3軒、配石遺構24基を確認しました。敷石住居跡は当該期の下伊那地域では類例が少なく貴重な資料となりました。また、埋設土器が6基みつかっています。そのなかの一つから青森県を中心に北東北地域に分布する十腰内式土器(とこしないしきどき)に似た土器が出土しました。壺形の土器で出土状況からお墓に使用したと考えています。

敷石住居跡 住居の壁際に石を並べている

弧状に立石を並べた配石遺構

十腰内式土器の影響を受けた土器

川原遺跡は遠隔地との交流を持った遺跡であることがわかってきました。また、遺跡は集落域(縄文時代)→墓域(弥生時代)→集落域(古墳時代)と土地利用が変化したことがわかりました。天竜川の恵みを受けながら人々は生活をしていたことが想像できます。

今後は発掘作業の成果をまとめ報告書を作成する整理作業を行います。

SB3とした竪穴建物跡から、土師器と呼ばれる土器が大量に出土しました。器種は坏・埦・高坏などの食器や供膳具、煮沸具の甕、貯蔵具の壺などがあります。また、少量ですが須恵器も出土しました。

SB3とした竪穴建物跡から、土師器と呼ばれる土器が大量に出土しました。器種は坏・埦・高坏などの食器や供膳具、煮沸具の甕、貯蔵具の壺などがあります。また、少量ですが須恵器も出土しました。

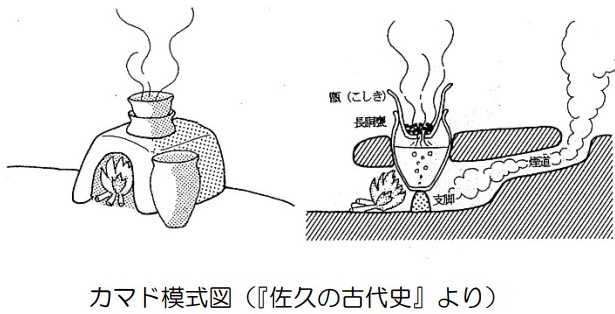

SB3では、カマドが2基確認され、作り直しがされたようです。新しく作られたカマドは、天井石をはずしてカマド前方に置き、その上に半分に割った甕を片方は内側を下に向け、もう片方は内側を上に向けた状態で出土しました。カマド廃棄時の祭祀の痕跡かもしれません。

SB3では、カマドが2基確認され、作り直しがされたようです。新しく作られたカマドは、天井石をはずしてカマド前方に置き、その上に半分に割った甕を片方は内側を下に向け、もう片方は内側を上に向けた状態で出土しました。カマド廃棄時の祭祀の痕跡かもしれません。