4月から始まった発掘調査も、早いもので3か月がたちました。表土を取り除いてからの遺構検出も調査対象面積の8割ほどまで進み、だいぶ遺跡のようすがわかってきました。

40軒以上になると思われる竪穴(たてあな)建物跡は、天竜川を東眼下に臨む台地北部の南北140m、東西90mの範囲に収まりそうなこともわかってきました。天竜川の対岸1.5km北には、辰野町で今までに調査された中で最大の集落である、樋口内城(ひぐちうちじょう)遺跡があります。そこでは50軒を超える竪穴建物跡がみつかっていますが、沢尻東原遺跡もそのムラに匹敵する大きな集落であったと思われます。

現在10軒ほどの竪穴建物跡を調査中で、たくさんの土器や石器が発掘されています。

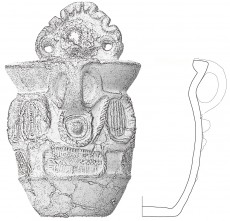

【竪穴建物跡から出土した土器】①

【竪穴建物跡から出土した土器】①

7号竪穴建物跡からは、4個体以上の土器が投げ込まれたような状態で出土しました。

右の写真中央の土器は、文様の特徴から縄文時代中期中葉の新道式(あらみちしき)土器の深鉢で、今から約5,300年前のものです。(推定復元高は約40cm)

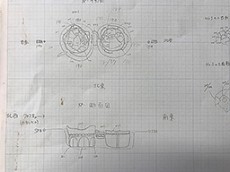

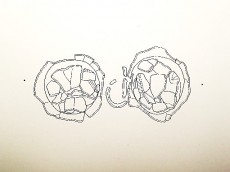

【竪穴建物跡から出土した土器】②

【竪穴建物跡から出土した土器】②

13号竪穴建物跡から出土した左の土器は、長野県の東信地方から群馬県にかけて作られた焼町式(やけまちしき)土器です。

北東は岡谷・諏訪、北西は塩尻・松本と接した伊那谷の玄関口に立地する沢尻東原遺跡は、南北文化交流の要衝(ようしょう)であったと思われます。この土器も北の地の産物を入れて持ちこまれたのでしょうか。

【沢尻東原遺跡 国際デビュー?!】

【沢尻東原遺跡 国際デビュー?!】

6月14日、ほたる祭りを見に来たニュージーランドの皆さんが来跡しました。建物跡から出土した小型の土器を前に、職員の説明に熱心に耳を傾けていました。

Q:When do you dig up this pottery?

「この土器はいつ掘り出すの?」

A:Maybe one week after.

「一週間後くらいですかね。」

【何が出てくるか?ドキドキ!】

【何が出てくるか?ドキドキ!】

6月19日は辰野南小学校の6年生が遺跡の見学と発掘体験をおこないました。

移植ゴテで竪穴建物跡の土を注意深く掘ると、土器のかけらや黒曜石が・・・その度に歓声が上がりました。予定時間を延長して、小さな考古学者たちは縄文時代を体感したようです。

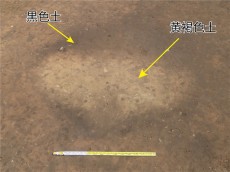

【倒木痕(とうぼくこん)】

【倒木痕(とうぼくこん)】

皆さんは山の中で、倒れた木を見たことがありますか?立木の大きく張った根が、地表そしてその下の土を巻き込んで、倒れた木の根元には大きな穴があいています。月日が経ち、木や根は朽ち果て、巻き上げられた土が大きな穴の中央に、その周りには黒い表土が堆積していきます。

【遺跡でみられる倒木痕】

【遺跡でみられる倒木痕】

中央部の黄褐色土が下層の巻き上げられた土、その周りに地表の黒色土が流れ込んでいます。 かつては、逆堆積土坑とか、ロームマウンドと呼ばれていました。沢尻東原遺跡の台地上は今でも風が強く吹き付けます。縄文時代のムラが造られる前からムラの廃絶後も、たくさんの立木が倒れ、遺跡には多くの倒木痕がみられます。

【竪穴建物跡から出土した土器】①

【竪穴建物跡から出土した土器】①

【沢尻東原遺跡 国際デビュー?!】

【沢尻東原遺跡 国際デビュー?!】 【何が出てくるか?ドキドキ!】

【何が出てくるか?ドキドキ!】 【倒木痕(とうぼくこん)】

【倒木痕(とうぼくこん)】