書名:浅川扇状地遺跡群 本村南沖遺跡

副書名:新県立大学施設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

シリーズ番号:113

刊行:2017年3月

本村南沖(ほんむらみなみおき)遺跡は、飯縄山(いいづなやま)南東麓を源流とする浅川が形成した浅川扇状地扇央部分の西端で、南東方向に傾斜する地形の標高387~390mに立地します。主に、弥生時代後期と平安時代9世紀後半の集落跡がみつかりました。特に、弥生時代後期初頭吉田式期の複数の住居を構えた集落跡の発見例は少なく、本遺跡は集落域の分布の広がりを考えるうえで貴重な事例になります。

縄文時代は土器片のみの出土で遺構はみつかっていません。ほかに弥生時代前期併行の墓跡、古墳時代中期の流路跡、奈良~平安時代の流路跡や弥生~平安時代の土坑(どこう)などを確認しました。

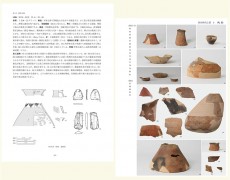

【弥生時代の土器】

【弥生時代の土器】

吉田式期の竪穴(たてあな)建物跡7軒、掘立柱建物跡1棟、土坑を確認しました。遺物の様相から短期間に存在した集落で、吉田式土器の基準となる遺跡である長野吉田高校グランド遺跡の集落跡とほぼ同時期と考えられます。

【弥生時代の墓跡(SM02)出土遺物】

【弥生時代の墓跡(SM02)出土遺物】

弥生時代後期前半 箱清水式期の成立段階に相当する土器棺(どきかん)墓が2基みつかりました。そのうちSM02は3個体の壺(つぼ)と1個体の甕(かめ)を組み合わせたもので、中心となる壺1個体は胴部に焼成後の穿孔がありました。この時期の住居跡が隣接する本村東沖遺跡内でみつかっており、居住域と墓域の関係がうかがわれます。

【平安時代の竪穴建物跡(SB13)出土土器】

【平安時代の竪穴建物跡(SB13)出土土器】

平安時代は9世紀後半の竪穴建物跡が10軒のほか、掘立柱建物跡1棟、土坑を確認しました。竪穴建物跡は重複があるものの、出土土器に差がないため、ほぼ同一時期の集落であると考えられます。