書名:琵琶島遺跡 壁田(へきだ)城跡 ねごや遺跡

副書名:一般県道豊田中野線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書-中野市-

シリーズ番号:112

刊行:2016年(平成28年)3月

琵琶島遺跡は千曲川左岸の河岸段丘上に立地します。縄文時代草創期~後期前半、弥生時代中期後半、古墳時代前期~中期、平安時代の遺物が出土し、とくに弥生時代中期後半は栗林1式土器だけでした。栗林式土器のなかから、花序(かじょ:花のついた茎)で文様をつけた土器、破片の割れ口を再利用した土器片を抽出しました。

千曲川が最も大きく曲がる部分に遺跡は所在しています。河岸段丘上の遺構は、千曲川に沿う形で並んで見つかりました。

遺構では、竪穴(たてあな)住居跡2軒のほか、円形・馬蹄(ばてい)形の周溝跡3基を調査し、北陸地方との関係をつかむ要素が加わりました。

*解説

周溝跡は、中野市栗林遺跡、長野市松原遺跡等にも報告例がある「平地建物跡」(地表面と同じ高さの床面を持ち、周囲に溝が掘りこまれる特徴をもつ建物跡)に類似します。

琵琶島遺跡出土の遺物は、ほとんど弥生時代中期後半の栗林式土器です。完全な形に復元できる土器は多くありませんが、古い段階の栗林1式のほぼ単純型式の土器群です。

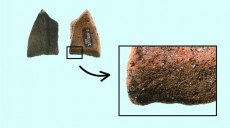

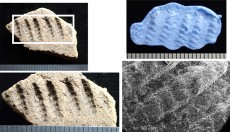

栗林1式土器の甕(かめ)・壺(つぼ)には、6種類の「刻み」文様がみられ、そのなかの5片の土器に「ハンノキ属雄花序の冬芽」を施した文様が見つかりました。(平成27年度整理情報(1)参照)

【ロクロガンナ出土!】

古墳時代中期の墓跡からは、県内で初めての「ロクロガンナ」が出土しました。木器の加工に使用したものと考えられます。(平成27年度整理情報(2)参照)