【2022年度の発掘作業終了】

12月23日(金)に今年度の発掘作業が無事終了しました。近隣の方々をはじめ、発掘調査にご理解、ご協力をいただいた皆様に感謝申し上げます。

詳しい情報はこちら(西浦遺跡 発掘だより第3号 PDFデータ)

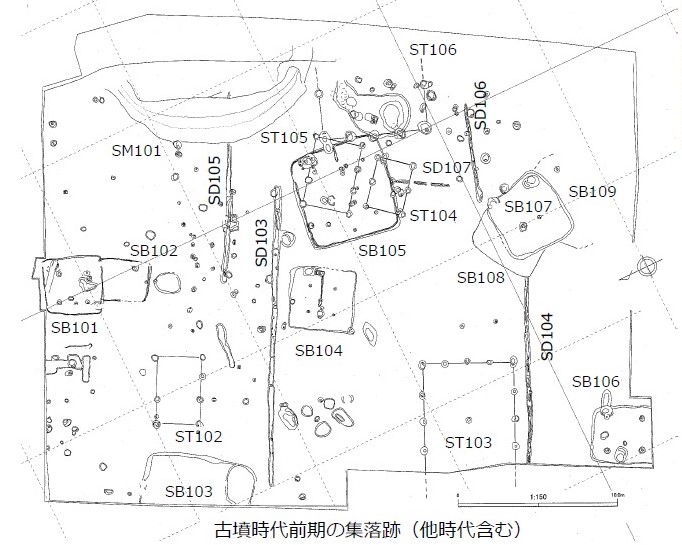

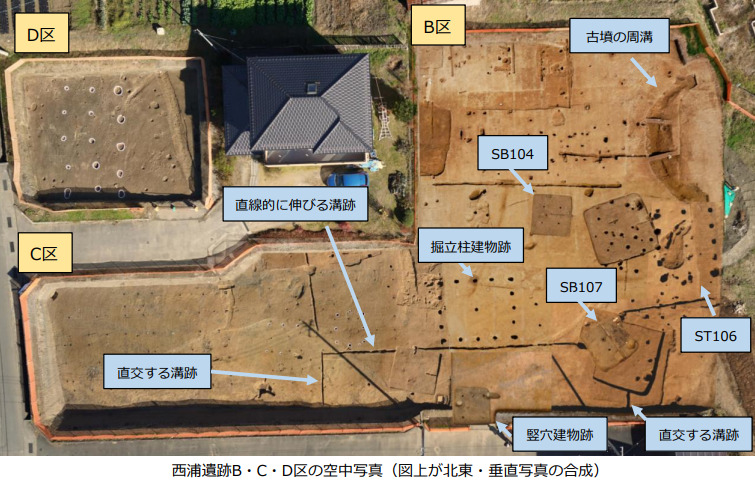

【溝に区画された古墳時代前期初頭の集落跡】

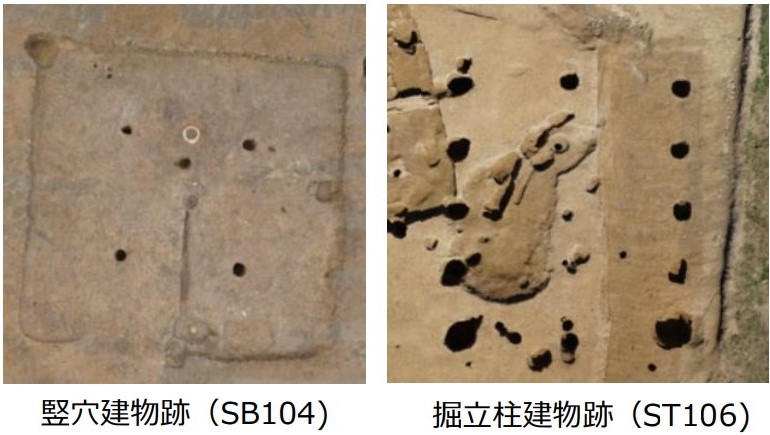

平行する溝跡や直交する溝跡を組み合わせて土地を区画し、区画内に溝跡と同じ軸方向の竪穴建物跡や掘立柱建物跡が造られていました。建物が区画内に整然と配置された古墳時代前期初頭(約1700年前)の集落景観が想像されます。

竪穴建物跡は、4本の柱を基本とし、土器埋設炉や間仕切り溝、鍛冶炉を想起させる強い熱を受けて硬化した炉跡を伴っています。

【古墳の周溝を発見】

【古墳の周溝を発見】

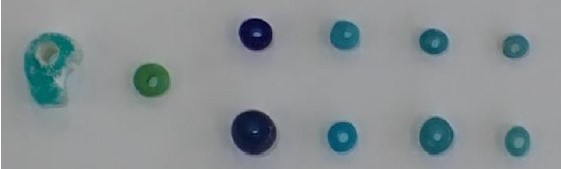

調査地の東端から、古墳の周溝を発見しました。残存する周溝は、全体の1/4程度とみられ、直径約14mと推定する6~7世紀代の円墳であったと考えられます。周溝からはガラス製のまが玉や小玉、石製の管玉が出土しました。

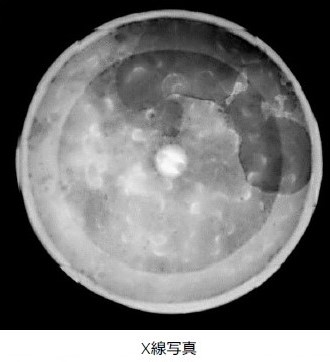

【平安時代末期の竪穴建物跡から和鏡が出土】

平安時代末期(約1000年前)の竪穴建物跡から、青銅製の和鏡が出土しました。直径約8.4㎝でX線撮影を行ったところ、文様は不鮮明なものの、中央の丸い突起に紐を通す穴があることがわかりました。

【古墳の周溝を発見】

【古墳の周溝を発見】