【長沼城跡の発掘調査が終盤となっています】

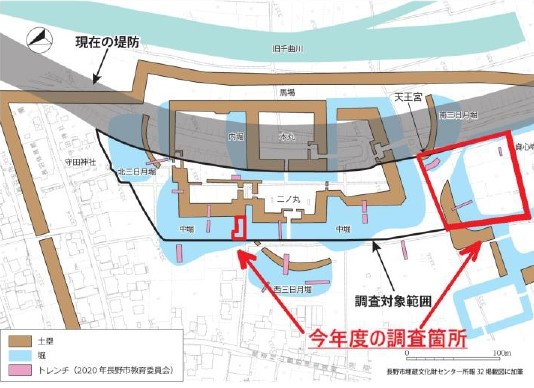

長沼城跡は16~17世紀に、千曲川左岸の平地に築かれた南北約 650m 、東西約 500mという大規模な平城です。 2021 年から発掘調査がおこなわれ、今年の 10 月に調査が終了する予定です。

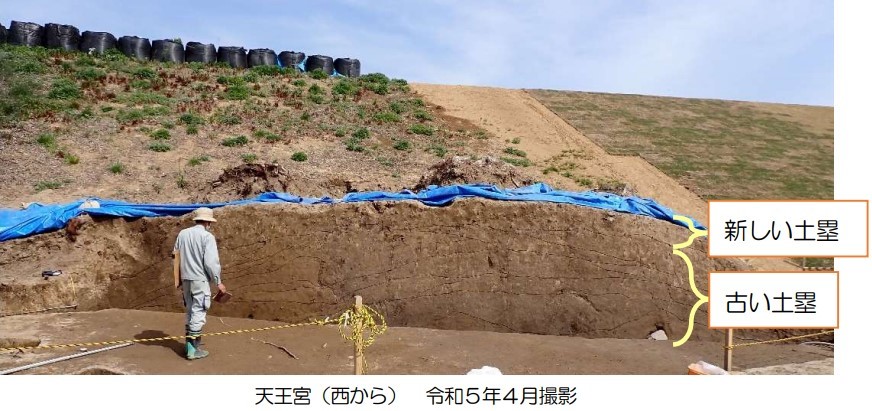

昨年までの調査では、戦国時代から近世初期の礎石建物跡や堀跡、土塁などの遺構が確認されています。そして同時期の土器や陶磁器、鉄砲玉などの遺物も出土しています。

長沼城縄張り想定図

【今年度の調査】

中堀に伴うと思われる石列が出土しており、 約 40 cm の大きな石を支えるように裏込めとして小石が敷きつめられている箇所が見つかっています 。 中堀の杭列は土塁が崩れないように施された土留めと考えています 。昨年までの調査においても石列 、 杭列が見つかっています 。 これらの成果をもとに城郭の構造をあきらかにしていきたいと思います 。

土留めのための杭列

【注目!金足物とは】

遺物としては、戦国時代から近世初めのカワラケ、灯明皿、内耳鍋などの土器や陶磁器類が多数出土しています。また、太刀の鞘の一部である足金物も出土しました。

金足物は、太刀を腰から吊るす際の固定金具として使われていました。太刀1振に2つあります!

県内の遺跡からの出土例は少なく、中世、戦国時代の遺跡から出土した類例は、御代田町の前藤部遺跡で1点、佐久市の北山寺遺跡で3点の出土などが確認されています。

長沼城跡出土の金足物

【発掘作業の公開】

【発掘作業の公開】 【長沼小学校の見学】

【長沼小学校の見学】 【城跡でみつかった品々】

【城跡でみつかった品々】 【主な出土品 その1】

【主な出土品 その1】 【主な出土品 その2】

【主な出土品 その2】