4月11日より発掘作業を開始しました。現在は、平安時代や古墳時代の竪穴(たてあな)建物跡や中世館跡を囲む堀跡などの調査を行っています。

今年度は9月末ごろまでは桐原地区で、10月以降は吉田田町地区での発掘作業を予定していますので、引続きご協力お願いいたします。

【中世の堀跡を確認】

【中世の堀跡を確認】

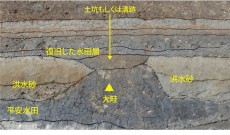

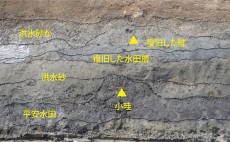

平成23年度に調査を行った堀跡の続きがみつかりました。幅1~2.5m・深さ0.5~1.5mで南北方向に延びています。

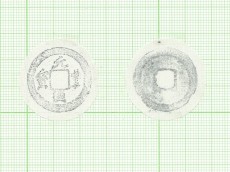

埋土(まいど)からは「かわらけ」と呼ばれる小形の土師質(はじしつ)土器や、銭貨(せんか)などがみつかっています。この堀跡は、中世館跡「桐原(きりはら)要害(ようがい)」の西側を区画するものです。

【平安時代の墨書土器が出土】

【平安時代の墨書土器が出土】

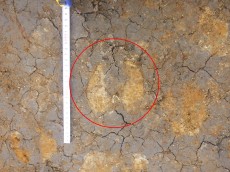

平安時代の竪穴建物跡から墨書(ぼくしょ)土器がみつかりました。文字の一部が薄くてはっきりしませんが、平成23年度に出土した墨書土器に書かれている文字に似ていることから、この土器に書かれている文字も「貝」であると考えられます。

【発掘作業開始式】

【発掘作業開始式】