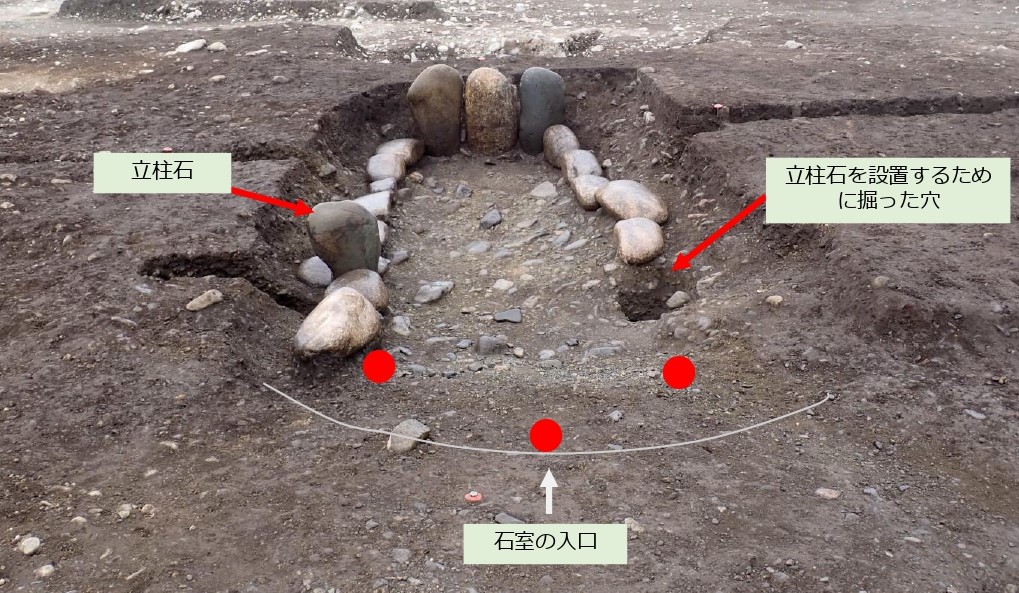

【第13号古墳(石室)の解体】

第13号古墳は、石室内の調査が終了したため石室の解体調査に入りました。側壁には2~4段の河原石が積まれ、奥壁には3個の石が立っています。側壁の石を上の段から徐々に取り外したところ、上段と下段の石はほとんど接しておらず、隙間に土を入れて積んでいることがわかりました。加工していない河原石が崩れないように積んだ当時のやり方がわかり興味深かったです。ちなみに、もっとも重い奥壁の石は、75kgありました。

第13号古墳は、石室の内側に石の平坦な面をそろえて設置しています。石は石材から、梓川の河原から採取したと考えられますので、河原では平坦な面がある石を選んで採取したと考えられます。第13号古墳の調査は、石室の石すべて取り外して記録も終了しました。

石室の解体風景

第13号古墳 最下段まで石を取り外した状況(赤丸はピット)

【全容を現した第12号古墳】

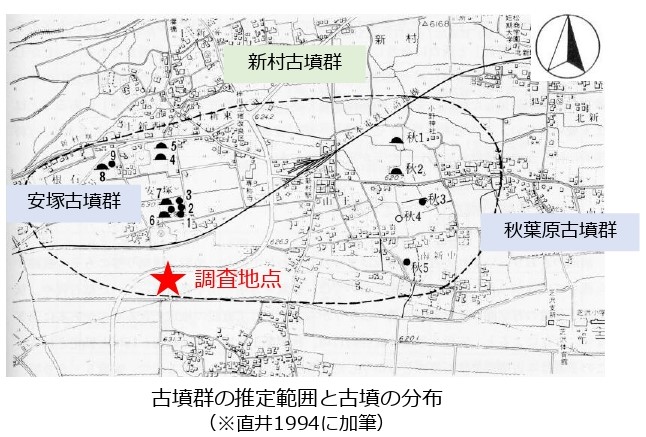

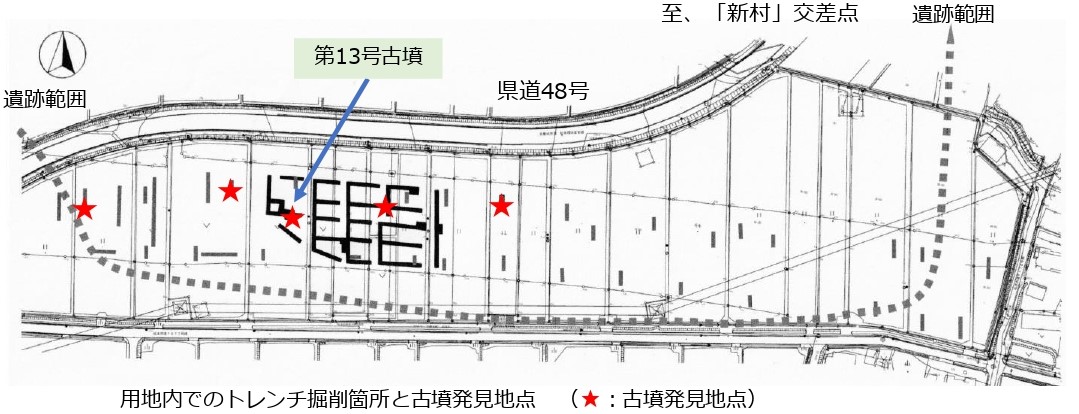

安塚古墳群では、令和3年度に松本市教委が行った試掘調査で発見された第12号古墳(石室)の

規模・形状を捉える調査も行いました。石室が発見された場所を拡張して精査したところ、奥壁から開口部(入口)までの長さが約6m、幅約1.5mの規模を有する石室であることがわかりました。今回調査した第13号古墳の約2倍の大きさです。

安塚古墳群は、昭和53年(1978)に松本市教委により圃場整備に伴う発掘調査が行われ、大小2種類の古墳(石室)があることがわかりました。松本波田道路の用地内にも大小2種類の古墳が複数あることがわかっていて、来年度以降の調査がさらに期待されます。

第12号古墳 精査風景

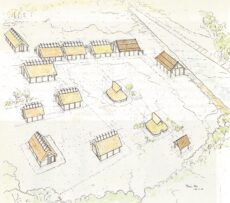

【掘立柱建物跡】

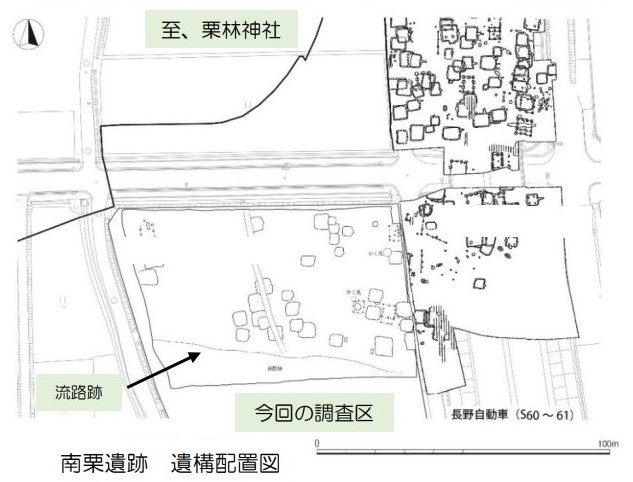

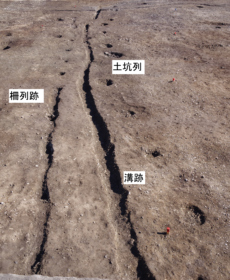

【掘立柱建物跡】 【東西方向の柵列跡、溝跡、土坑列】

【東西方向の柵列跡、溝跡、土坑列】 【火葬施設跡(SX13)から出土した炭化物、焼土、焼骨】

【火葬施設跡(SX13)から出土した炭化物、焼土、焼骨】 【火葬施設跡(SX12)の 銭貨3枚の出土状況】

【火葬施設跡(SX12)の 銭貨3枚の出土状況】 【調査終了式】

【調査終了式】