≪南大原遺跡の本格的な発掘調査がはじまりました≫

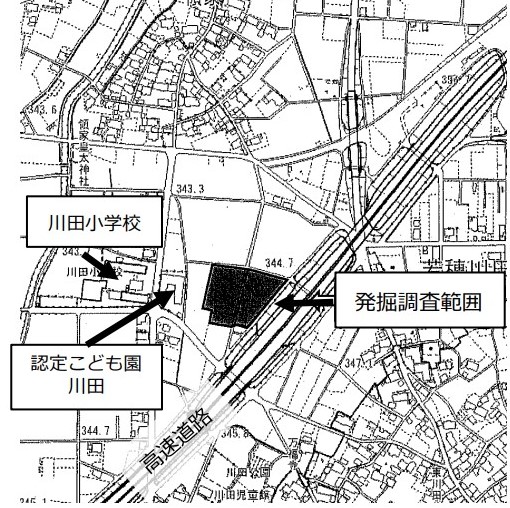

6月3日(月)から、中野市大字上今井字南大原ほかで南大原遺跡の発掘調査を行います。現在は、発掘調査に伴う現地プレハブの設置工事等を行ってい ます。 この発掘調査は、上今井遊水地整備事業に先立って実施するもので、11月末までを予定しています。 期間中、大型重機をはじめ、車両が出入りしますので十分ご注意ください。また、調査区域内には危険な場所もありますので、許可なく立ち入らないようお願いします。発掘の見学を希望される方は、事前にご連絡ください。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

詳しい情報はこちら(南大原遺跡発掘だより№1 PDFデータ:939K)

≪南大原遺跡ってどんな遺跡?≫

『長野県中野市遺跡詳細分布図』( 2006 中野市教育委員会市)には、縄文・弥生・平安時代の遺跡として登載されています。1950年と1957年に神田五六さんと地元の高校生が中心となって発掘調査が 行われ、1950年の調査では縄文時代前期後半の竪穴建物跡が見つかり、そこから出土した土器は「南大原式土器」と命名されました。その後、1979年に旧豊田村教育委員会が、2011~2013年と2019・ 2020年に当センターが、いずれも県道三水中野線改良工事に伴い発掘調査を実施し、弥生時代中期後半から後期を主とした集落遺跡であることが明らかとなりました。中でも、鉄製品を加工したと考えら れる工房跡や、祭祀場と想定される環状土坑列の存在は、注目を集めています。

立っている人の前に土坑がある

≪令和5年度の調査成果≫

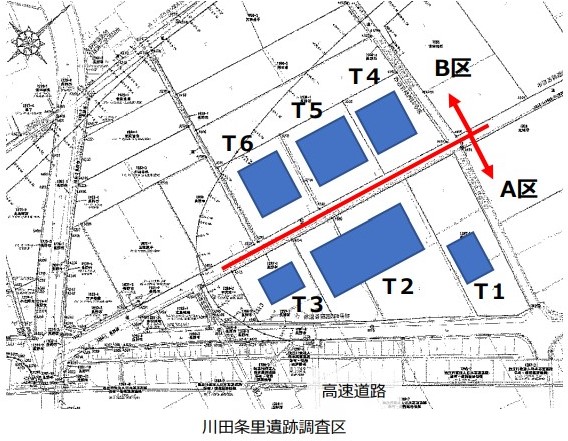

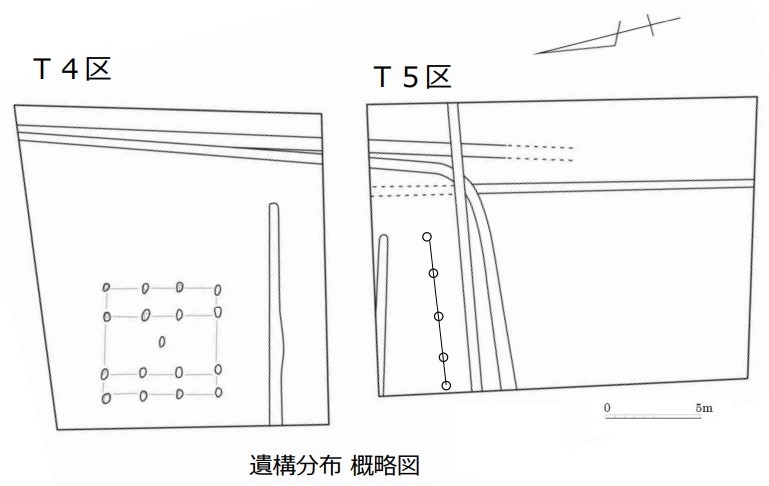

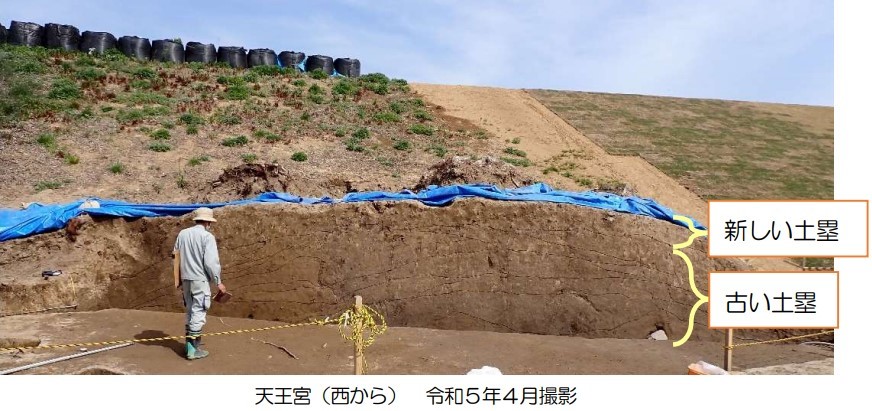

「上今井遊水地だより」令和6年2月号でお知らせしましたとおり、右図のA・C区でトレンチ(試し掘り)調査を、緑線の部分で地層抜取り調査を実施しました。

その結果、A区の調査では弥生時代中期後半の土器や平安時代の灰釉陶器等とともに、重複する平安時代の竪穴建物跡や、時代は特定できておりませんが、掘立柱建物跡・溝跡が確認されました。

C区及び地層抜取り調査や古地理復元分析調査の結果、江戸時代以降の水田跡の分布範囲が、地域に遺る「上今井耕地絵図(かみいまいこうちえず)」(東江部村山田庄左衛門家文書(ひがしえべむらやまだしょうざえもんけもんじょ))と一致することが明らかとなりました。

また、この江戸時代以降の水田層の下からは、奈良時代の掘立柱建物跡の他、焼土跡や溝跡等の遺構群が検出され、南大原遺跡でも奈良時代の人々の生活の痕跡があったことが確認されました。

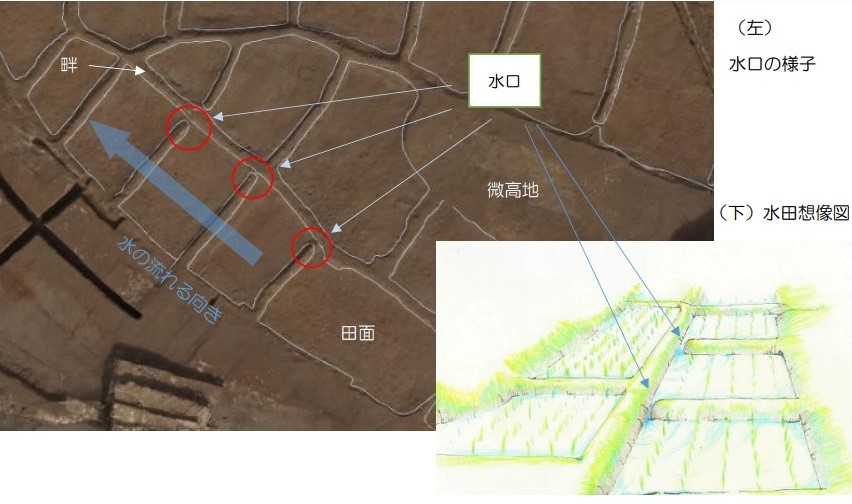

古墳時代~平安時代後期以前の、洪水による砂層に覆われた二時期の水田跡が見つかりました。二時期ともに1枚100㎡未満の小区画で、少ない労力で田面を平らにし、水を均等にいきわたらせるよう工夫していたようです。

古墳時代~平安時代後期以前の、洪水による砂層に覆われた二時期の水田跡が見つかりました。二時期ともに1枚100㎡未満の小区画で、少ない労力で田面を平らにし、水を均等にいきわたらせるよう工夫していたようです。

調査区西側の流路跡から古墳時代の土師器、須恵器、板状の木材などが出土しました。

調査区西側の流路跡から古墳時代の土師器、須恵器、板状の木材などが出土しました。

【発掘作業の公開】

【発掘作業の公開】 【長沼小学校の見学】

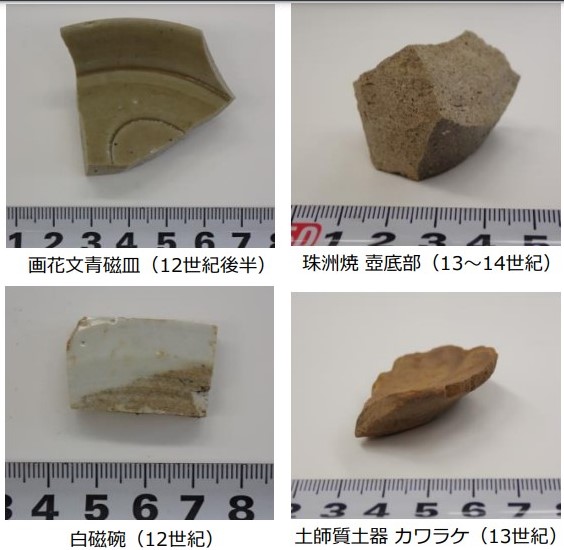

【長沼小学校の見学】 【城跡でみつかった品々】

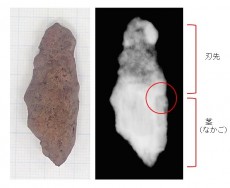

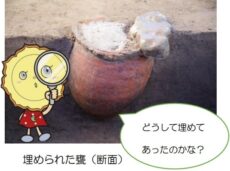

【城跡でみつかった品々】 【主な出土品 その1】

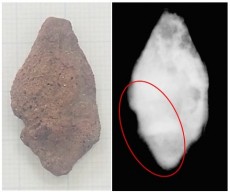

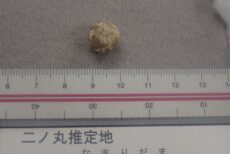

【主な出土品 その1】 【主な出土品 その2】

【主な出土品 その2】