周防畑遺跡群は弥生時代の集落跡と墓跡、古代の集落跡ですが、古代の佐久郡役所である佐久郡衙や郡寺と考えられる付属寺院も近くにあったと考えられていることから、一般集落ではあまり見られない特殊な遺物も出土しています。今回はその一部をご紹介します。

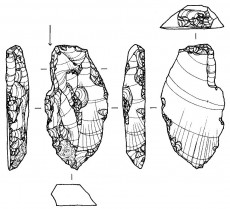

風字硯でも国内外に類例のない獣脚の付いた例です。風字硯とは、硯の形が漢字の「風」の字に似ていることからつけられた名称です。獣脚が付いているだけでなく、縁が内堤のように一段高くなっていることでも特異なものといえます。国内において、獣脚の付いた円面硯(えんめんけん)は7世紀代から8世紀初頭にかけて見られます。一方、風字硯は8世紀後半から見られます。遺構外出土のため年代は不明ですが、獣脚と風字硯という年代の異なる2つの要素を併せ持つこの硯は特徴的であるといえます。

伝世品や伝聞によって獣脚円面硯を知っていた工人か発注者が新しく風字硯を作る時に獣脚を付けたのか、骨蔵器や香炉に付く獣脚を見て、風字硯の脚に取り入れたのか。想像が膨らみます。

(図は推定復元図)

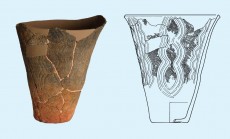

寺院建物の軒を飾った瓦で、複弁八弁蓮華 文(ふくべんはちべんれんげもん)の川原寺式軒丸瓦です。 川原寺は古代、飛鳥地方の大きなお寺の一つで、7世紀後半の天智・天武両天皇との関わりが指摘されています。 川原寺式の瓦を用いた寺は、天智天皇が都を移した近江国のほか、後に即位して天武天皇となる大海人皇子が天智天皇の死後に起こった壬申の乱(大海人皇子<天智天皇の弟>と大友皇子<天智天皇の子>の皇位をめぐる争乱)で拠点とした美濃・尾張地域などに多く見られます。壬申の乱で功績のあった豪族が、本拠地に寺を建立し、そこに最新の川原寺式の瓦を用いたと考えられます。周防畑遺跡群では、以前にも酒造会社の敷地から出土しています。この瓦が作られた時期などに検討の余地はありますが、周防畑遺跡群周辺にも壬申の乱やその後の律令国家の形成に関わりのあった豪族がいたのかも知れません。