甦れ弥生青銅器の輝き-柳沢銅戈の復元-(行事・お知らせページ)へ

今年度は本格整理作業を行ってきましたが、3月の報告書刊行に向けて大詰めを迎えています。報告書は県立長野図書館や長野県立歴史館を始め、県内の市町村教育委員会等に配布し、どなたにも見ていただけるようにします。

遺物写真は土器の模様や形の特徴が正確に写るよう、ライティングを調節しながらプロのカメラマンに撮影してもらいました。

【報告書の編集・版組】

【報告書の編集・版組】

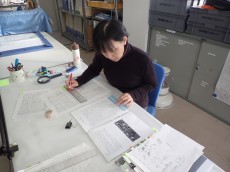

これまでに作成してきた遺構実測図、遺物実測図、遺構・遺物写真、原稿を合わせ報告書の体裁を整えて、本として印刷できるようにパソコンを使って版組をしていきます。

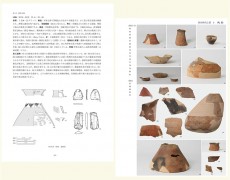

編集・版組したページの状態です。

編集・版組したページの状態です。

【校正】

【校正】

誤字・脱字はもちろん、間違いがないように細かくチェックし、校正していきます。

10月3日から開始した発掘調査は、11月30日で終了しました。調査前に予想していた縄文時代と平安時代の遺構は発見されず、弥生時代と思われる不整形な土坑が2基検出されました。11月には来年度調査予定地区の確認調査をしました。

遺跡範囲(青色のトーン)北端部がH28年度の調査区となります。黄色のトーン部分は築堤事業の調査部分(H18~20年度調査)です。

【出土した縄文土器と弥生土器】

【出土した縄文土器と弥生土器】

不整形な土坑から出土した縄文時代中期と弥生時代後期?の土器片。

【来年度調査予定地の確認調査】

【来年度調査予定地の確認調査】

重機によるトレンチ調査の結果、弥生時代中期と平安時代の土器などが出土し、掘立柱(ほったてばしら)建物跡などの遺構が検出されました。

【確認調査】

【確認調査】

前写真の右側の調査区(C区)のトレンチ。砂層が堆積しており、壁が崩れるため、深いところは法面(のりめん)をつけて掘ります。

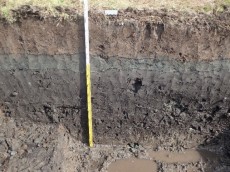

【確認調査の土層断面】

【確認調査の土層断面】

C区の地表下約1mの黒褐色シルト層から平安時代の土器片がまとまって出土しました。調査地点付近に竪穴(たてあな)住居跡などの居住施設があった可能性があります。

【確認調査の出土遺物】左:C区から出土した平安時代の須恵器、土師器(はじき)、灰釉(かいゆう)陶器。

【確認調査の出土遺物】左:C区から出土した平安時代の須恵器、土師器(はじき)、灰釉(かいゆう)陶器。

右:D区から出土した弥生時代中期の土器片。

今年度の調査が11月30日に終了しました。竪穴(たてあな)住居跡15軒、溝跡9本、墓跡26基、土坑370基以上など古代から近世の遺構を調査し、たくさんの土器や石製品、金属製品などの遺物が見つかりました。

地域の皆さんをはじめ多くの方々のご理解ご協力をいただき、本当にありがとうございました。

【西側上空から見た今年の調査地区】

【西側上空から見た今年の調査地区】

北八幡川の北側の地区では、狭い範囲に平安時代の竪穴住居跡が10数軒集中していました。またこの竪穴住居跡を切った中世の大きな溝も見つかりました。

【中世の大溝】

【中世の大溝】

南北方向にまっすぐのび、寺院などの区画と考えられる幅6m、深さ2mを超える大溝からは、五輪塔が多く出土しました。

【土器が集中して出土】

【土器が集中して出土】

ある平安時代の竪穴住居跡カマドからは、土師器(はじき)や内黒8うちぐろ)土器、灰釉(かいゆう)陶器が30点以上集中して見つかりました。元の形に復元できそうな土器片が多く、今後の作業が楽しみです。

【終了式の様子】

【終了式の様子】

6月に作業員さん19名、調査研究員2名で始まりましたが、終了時には作業員さん22名、調査研究員4名となりました。大きなケガ・事故もなく無事終了の日を迎えることが出来ました。

平成25~28年度までの発掘調査で塩崎遺跡群の東側である1区を中心に、底部に布目痕がついた土器が出土しています。隣接する昭和60年の長野市教育委員会の発掘調査(伊勢宮地点)でも、弥生時代中期の布目痕土器が出土しており、当地の弥生文化を考える上で、貴重な資料になりそうです。

【シリコンによるモデリングの道具】

布目の痕跡の観察をしやくすするため、シリコンで型をとって見ます。右からシリコンの印象材(緑色)、硬化剤(青色)とそれぞれのスプーン、型をとる布目の圧痕がある土器、シリコンをまぜる容器、手袋です。

【シリコンをまぜる】

【シリコンをまぜる】

シリコンの印象材と硬化剤をそれぞれ等量、手で30秒間よく混ぜます。

【シリコンをつけて形をとる】

【シリコンをつけて形をとる】

よく混ぜて軟らかくなったシリコンを土器などの対象物に付けます。シリコンがなじんで固まるまで3分間待ちます。

【型がとれました!】

【型がとれました!】

シリコンが固まったところで、剥がします。きれいに布目が取れました。展示用には、見やすいようにさらに着色します。展示にも出品する予定ですので、乞ご期待!

今年度は、遺跡北端部の900㎡を発掘調査します。平成19年の築堤事業にかかわる調査では、銅戈・銅鐸の大発見がありました。今回の一連の調査では、遺跡の南北両端部分にあたる箇所を調査し、遺跡がどこまで広がっているかなど、その実態解明を行っていく予定です。

【高社山を仰ぎ見る調査区】

【高社山を仰ぎ見る調査区】

今年度の調査区は、柳沢遺跡の北端部にあたります。高社山に由来すると考えられる土石流の痕跡が各所で見られ、遺跡との関係が注目されます。

【倭小学校6年生が発掘体験をしました】

【倭小学校6年生が発掘体験をしました】

中野市立倭小学校6年生の児童が、発掘体験をしました。地域の歴史をじかに触れることができる貴重な体験をしていただきました。ベテランの作業員さんの指導を受けながら慎重に掘っていきました。

【柳沢遺跡を後世に伝える】

【柳沢遺跡を後世に伝える】

堤防脇には、銅戈・銅鐸の発見があった平成19年の調査成果を伝える遺跡解説板が設置されています。発見から9年、当時の感動を風化させることなく今に伝えています。

10月5日に発掘調査が終了し、今年度もたくさんの遺物と遺構がみつかりました。

石で囲まれたお墓がみつかりました。墓の上には大きな平たい丸石が置かれていました。

【墓跡2】

【墓跡2】

石を外して掘り下げると、北隅に鉢形の土器が伏せられていました。この鉢の下から粉状の骨がみつかりました。

遺体の顔の上に伏せて置かれたものと考えられます。

【フラスコ形土坑】

底の直径が約2mのフラスコ形土坑が1基みつかりました。形と大きさから貯蔵穴と考えられます。底の裾には石が置かれています。埋め土から王冠型土器を含む縄文時代中期の土器片が出土しています。

【竪穴(たてあな)住居跡】

立派な石囲い炉を持つ縄文時代後期前半の竪穴住居跡です。壁際に屋根を支える柱穴跡がめぐっています。

【石囲い炉】

炉跡のアップです。石組みの内側に炉の壁や底として利用された土器が重ねて設置されていました。

【柱穴群】

たくさんの柱穴群がみつかりました。大きく深く掘られた穴には建物を支える柱が建っていたと考えられます。

【柱を補強する石】

柱穴跡の中には柱材の周りに根本を補強する石が埋め込められたものがあります。

【敷石住居跡】

石囲い炉の周辺から出入口に石が敷き詰められた、敷石住居跡がみつかりました。

【炉跡】

【炉跡】

敷石住居跡の炉のアップです。画像奥に出入口があり、敷石が連なります。炉内には土器が設置され壁は赤くやや焼けています。

【調査終了】

埋戻し風景です。昨年度に始まった一連の発掘調査はこれで終了となります。

北八幡(きたはちまん)川北側を調査中です。ここでは竪穴(たてあな)住居跡や穴の跡、川の痕跡などが見つかっています。

調査するところは地表から1.2~2m位掘らなくてはいけないため、重機もフル稼働です。調査区の真ん中あたりで、穴の跡がたくさん見つかりました。

【竪穴住居跡調査中】

【竪穴住居跡調査中】

煙道を持つ竪穴住居跡もみつかりました。住居の内部を4つに分けて床まで少しずつ掘下げていきます。

【職場体験】

【職場体験】

7月上旬に、長野市立三陽中学校の2年生5名が職場体験に来ました。発掘作業の他に土器洗い、土器収納、オートレベルを使った測量などを体験しました。

【考古学入門】

【考古学入門】

8月のお盆明けに、市立長野高等学校の2年生2名が選択科目『考古学入門』の授業の一環として、遺跡の調査に参加しました。発掘作業や土器洗い、遺構の平面図の作成などを行いました。この後、学校に提出するレポートを作成するそうです。

調査開始からおよそ2ヶ月、次々と縄文時代の集落が姿を現しています。

遺物包含層(いぶつほうがんそう)の掘り下げの様子です。画面を横断するベルトの高さの分、縄文時代の包含層を掘り下げました。包含層にはたくさんの遺物が含まれています。

【遺跡の層序】

【遺跡の層序】

調査区西端の地層です。黒褐色の遺物包含層の上を灰黄白色の水成堆積層が1m以上溜まっています。

【敷石住居跡】

【敷石住居跡】

昨年から数えて4軒目の敷石住居跡が見つかりました。炉の部分から画像手前の出入り口部分に石が敷き詰められています。

【敷石住居跡の炉跡】

【敷石住居跡の炉跡】

敷石住居跡の石組み炉。大きな石で四角く組まれています。炉の中には土器が埋められていました。

【炉跡2】

【炉跡2】

敷石住居跡とは別の住居の炉跡です。こちらは土器は埋められていますが、石はありません。

【配石遺構】

【配石遺構】

直径50cm程度の扁平で丸い石を小さな石で囲んでいます。周辺には多くの土器片があります。

【土偶】

【土偶】

土偶の胴上半部です。背中を上にして見つかりました。

【土器出土状況】

【土器出土状況】

石皿の出土状況です。裏側には四角い脚がつけられています。1/2程欠けています。

【火焔型土器】

【火焔型土器】

多くはないですが、火焔(かえん)型土器もあります。

【台付土器】

【台付土器】

台付きの鉢あるいは深鉢です。

塩崎遺跡群では平成25~28年度までの発掘調査で、約2,000点の骨が出土しています。大きいものや崩れやすいもの約20点は、発泡ウレタンで周りを固めて土ごととりあげて、センターに運び込みました。現在、ウレタンを取り除いて、中の骨が見える状態に戻し、台帳作成、鑑定等を進めています。 【発泡ウレタンの除去】

【発泡ウレタンの除去】

もろい出土骨を保護、固定していた発泡ウレタンを取り除きます。 【骨のクリーニング】

【骨のクリーニング】

出土骨は土ごと取り上げているので、骨が見えるように、まわりの土を少しずつ慎重に取り除きます。 【古代のウマの骨】

【古代のウマの骨】

きれいに土を取り除くと、古代のウマの肋骨(ろっこつ)が出てきました。このウマの骨は、12世紀頃の溝跡から出土しています。現代のサラブレットが体長約2.0mに比べると体長約1.6mと非常に小柄です。横田河原(よこたがわら)合戦(1181年)で、木曽義仲(きそよしなか)といっしょに活躍したウマもこんなウマだったのかもしれません。 【出土人骨】

【出土人骨】

動物骨だけでなく、墓を中心に人骨も出土しています。とくに頭蓋骨(とうがいこつ)からは、年齢、性別などの特徴や栄養状態なども推測できます。考古資料だけではわからない情報を多く含んでいるので、学術的にも非常に貴重です。 【計測や写真などの記録】

【計測や写真などの記録】

クリーニングが終わった骨は、大きさの計測、写真撮影などをします。こうした記録を台帳にして整え、保存処理や鑑定に備えます。 【骨の鑑定】

【骨の鑑定】

7月11日~13日の3日間にわたって、形質人類学や動物骨の専門の先生方に出土骨の鑑定及び今後の整理方法についてご指導いただきました。非常に貴重な資料が多いとのことで、今後の整理作業も頑張っていかねばならないとの思いを強くしました。

6/1に発掘調査を開始しました。今年度は主任調査研究員2名、作業員21名で9月末まで調査を行う予定です。

最初にバックホーで表土を取り除きました。深いところは2m以上掘り下げます。

早速、縄文時代の石皿をみつけました。

表土を取り除いた後、黒褐色の遺物包含層を掘り下げています。この地層に大量の縄文土器片が含まれています。

縄文時代後期の土器出土状況

蓋形土器が出土しました。破損していますが、左上に把手(とって)の部分があります。

仮面土偶の頭部(額の上の部分)が出土しました。

一般国道18号長野東バイパスの建設に伴って、今年度から発掘調査が始まりました。

小島・柳原(こじま・やなぎはら)遺跡群は千曲川左岸の自然堤防から後背湿地に広がる遺跡です。長野市教育委員会による今までの調査では、弥生から平安時代の土器や石器等の遺物、竪穴(たてあな)住居跡や溝跡などの遺構が見つかっています。

【今年度の調査区】

【今年度の調査区】

今年度は、北八幡(きたはちまん)川をはさんだ南側と北側を調査します。ここは小島・柳原遺跡群の縁辺部にあたると考えられます。どのような遺構・遺物が見つかるでしょうか。 【開始式のようす】

【開始式のようす】

6月8日から、作業員さん約20名、調査研究員2名で始まりました。暑くなってからの調査開始なので、熱中症には特に注意して安全に調査を進めたいと思います。 【トレンチによる調査】

【トレンチによる調査】

北八幡川の南側に、最初のトレンチ(長方形の溝)を掘りました。その結果、数基の土坑(どこう)と平安時代から中世の土器の破片が見つかりました。