書名:中野市 南大原遺跡

副書名:一般県道三水中野線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書

シリーズ番号:長野県埋蔵文化財センター発掘報告書111

刊行:2016年3月

-長野県内最古 弥生時代中期後半の鍛冶遺構-

弥生時代中期後半の栗林式期の竪穴住居跡を中心とした集落跡で、弥生時代後期前葉の吉田式まで集落が継続したと考えられます。竪穴住居跡の他、掘立柱建物跡と礫床木棺墓、木棺墓、土器棺墓、自然流路などの弥生時代中期後半の遺構が見つかりました。

弥生時代中期後半の竪穴住居跡の床面に炉跡とは別に火床が確認されるものがあり、鍛冶関連の石製工具類と考えられる台石・敲石・砥石、粘土塊などの遺物が出土しました。

長野県では類例が少ない弥生時代中期の鉄斧が出土しており、南大原遺跡で鉄製品を加工する鍛冶が行われていた可能性があります。

【遺跡全景】

【遺跡全景】

当地域の弥生時代中期後半の栗林式土器の標識遺跡の栗林遺跡と低地(旧千曲川河道)を挟んで南大原の集落が営まれていました。

【弥生時代の鉄斧】

【弥生時代の鉄斧】

中期後半の鉄斧1点のほかに鉄鏃1点、後期の鉄鏃2点が出土しました。

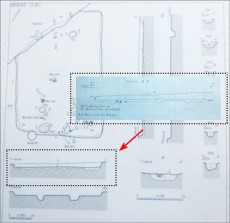

【鍛冶遺構と考えられる火床】

【鍛冶遺構と考えられる火床】

この竪穴住居跡では、炉とは異なる火床が3か所見つかりました。火床の近くから鉄斧が出土しています。

【鍛冶関連の石製工具類と粘土塊】

【鍛冶関連の石製工具類と粘土塊】

台石、敲石、砥石、粘土塊などのセットは鍛冶遺構が見つかる弥生時代の遺跡から出土している場合が多いです。特に粘土塊は、竹を使ったフイゴの送風口に巻いた粘土などであると考えられます(兵庫県淡路市五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡などの遺跡参照)。

【弥生時代中期後半の土器】

【弥生時代中期後半の土器】

長野県の北信・東信を中心に発見される栗林式土器の中でも、後半の土器群がまとまって出土しました。中には、矢印を描いた土器が1点出土しました。

【矢印を描いた土器】

【矢印を描いた土器】

栗林式の壺形土器です。4か所に矢印が描かれています(矢印文)。矢印は鳥を示したものなどの説があります。解明されていない弥生時代の謎の一つです。

【今年度の調査区】

【今年度の調査区】 【開始式のようす】

【開始式のようす】 【トレンチによる調査】

【トレンチによる調査】