書名:佐久市森平遺跡・寄塚遺跡群・今井西原遺跡・今井宮の前遺跡

副書名:中部横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書5-佐久市内5-

シリーズ番号:107

刊行:2014年(平成26年)3月

中部横断自動車道建設に伴う佐久市森平遺跡と寄塚遺跡群・今井西原遺跡・今井宮の前遺跡の発掘調査報告書を3月に刊行しました。森平遺跡は千曲川の支流である湯川右岸、他の3遺跡は湯川と千曲川に挟まれた台地上にあり、弥生時代から中近世までの遺構や遺物が出土しています。

今回の報告書では、川辺の人々の生活の様子を広く伝えるために、住居跡の形態とともに、土器・石器や骨などの出土位置をなるべく多く示しました。また、掲載した土器については、装飾、調整から胎土に至るまで細かな観察結果を記載しました。さらに、周辺の植生や栽培された植物の種類を調べたり石器や土器の産地を推定するための科学分析や、最新の方法による年代測定も行っています。ここで得られた成果を今後の調査や研究に生かしていきたいと考えています。

【蛇行する湯川と森平遺跡・寄塚遺跡群(南から)】

【蛇行する湯川と森平遺跡・寄塚遺跡群(南から)】

4遺跡の中で最も遺構数の多い森平遺跡は、湯川から数十mという至近距離に立地する弥生時代中期の集落です。また対岸の寄塚遺跡群にも、やや先行する時期の住居跡がありました。湯川は浅間山の南麓から佐久平を横断するように流れ下り、千曲川に近づくにつれてくねくねと大きく蛇行します。佐久平の弥生時代中期の集落の多くは台地上に密集していますが、森平遺跡の集落は、湯川が蛇行してできた島状の低位段丘上にあります。弥生人がこのような特異な場所を利用した背景が注目されます。

【森平遺跡に住んだ人々】

森平遺跡の竪穴住居跡は、弥生時代中期後半の栗林2式から3式期にあたるものが20軒、後期前葉のものが2軒検出され、各時期それぞれに数棟の掘立柱建物跡や複数の土坑が伴います。このうち約半数は引っ越しの際などに家の焼却が行われたとみられ、住居跡の床面近くからは多くの土器やコナラ節の炭化材が出土しました。土器を並べ、動物を供えるなどの儀礼が行われていた可能性もあります。

そのうち1軒の竪穴住居跡の床面に伏せられた有孔鉢(甑(こしき))の中から、渡来系弥生人の歯が出土しました。弥生時代中期に渡来系弥生人が既に佐久平にもおり、稲作技術などを伝えたと考えられます。また集落の北側の溝跡からイネ属の植物珪酸体が一定量出ていること、住居跡の炉からイネの胚乳や頴(えい)が検出されたことから付近で稲作が行われていた可能性も指摘されました。

高冷な佐久地方に稲作を根付かせるため、森平遺跡の人々は川のそばの低地に進出し、集落をつくっていったと考えられます。

(写真上:森平遺跡遠景(西から))

(写真下:SB01遺物出土状況)

【森平遺跡の外来系土器と交流】

森平遺跡が湯川の近くに位置しているもう一つの理由に、湯川から千曲川へつながる河川交通が考えられます。遺跡からは、駿河湾地方から山梨県に分布する有東(うとう)式の壺や、類似した模様をもつ甕などが出土しており、人々の交流があったことが推定されます。また、住居跡床面近くからは緑色岩類製の太型蛤刃石斧や緑色凝灰岩製の扁平片刃石斧が出土しており、樹木の伐採等に使われたと考えられます。これらには製作途中の資料が無いため、石材が豊富に産出する千曲川中流域から搬入されたものと思われます。

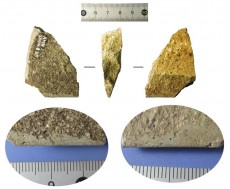

(写真上:有東式土器)

(写真下左:太型蛤刃石斧 右:扁平片刃石斧・柱状片刃石斧)

【今井宮の前遺跡の大形土坑】

【今井宮の前遺跡の大形土坑】

本報告書に掲載した遺跡の中で最も南に位置する今井宮の前遺跡は、千曲川の北側の河岸段丘上に立地します。15~16世紀代の杭列跡がみられ、東側に隣接する中世の今井城との関係が予想される建物の存在も想定されています。また、17世紀代には石積みを伴い直径2mを越す大形の土坑が4基みられます。これは、水に乏しい台地上で稲作を行うために地下水を溜め、季節的に利用した井戸の一種と考えられます。佐久地方では17世紀前半に市川五郎兵衛が苦心の末に用水を引いて荒れ地を開発したことがとても有名ですが、今井宮の前遺跡の土坑も、先人達の水田開発のための努力の証しです。