書名:飯田市 鬼釜遺跡 風張遺跡 神之峯城跡

副書名:一般国道474号飯喬道路埋蔵文化財発掘調査報告書6

シリーズ番号:長野県埋蔵文化財センター102

刊行:2016年3月

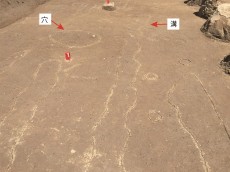

風張遺跡は、知久(ちく)氏の本城である神之峯(かんのみね)城跡と細田川を隔てた北側台地上の遺跡で、掘立柱建物跡で構成された集落がみつかりました。これらの建物跡は、東から西に向かって緩やかに傾斜する場所を切り盛りし、平坦な場所をつくったのちに構築されていました。風張遺跡は過去に調査されたことがなく台地上の土地利用は不明でしたが、今回の調査で中世(15世紀~16世紀主体)に集落が展開していることと、その集落は神之峯城跡の中腹につくられた礎石建物跡(お堂)と同じ時期であることがわかりました。風張遺跡は、知久氏と深い関わりをもつ集落であったと考えられます。

写真中央の台地に風張遺跡が立地します。台地の北側(写真左)に鬼釜(おにがま)遺跡が接しています。

写真中央やや下が調査区です。台地上は東(写真上)から西(写真下)に向かって緩やかに傾斜しています。掘立柱建物跡は、その傾斜を切り盛りした平坦地に構築されています。