今回は、来年度の本調査に備えて、坪掘りやトレンチを用いた確認調査を行いました。今回確認調査を行った地区では遺構は検出されませんでしたが、縄文時代~古代、中近世の土器・陶磁器の破片、石器などが表土層から出土しました。このことから、周辺にはそれらの時期の遺構が存在することが考えられます。

【人力による坪掘の作業風景】

【人力による坪掘の作業風景】

遺物が数点出土しています。

【木陰の中での坪掘作業】

【木陰の中での坪掘作業】

遺物は表土層から出土しましたが、遺構は見つかりませんでした。

平成23年度に予定しました鬼釜遺跡の本調査と風張遺跡の確認調査は、12月19日に終了しました。

鬼釜遺跡では玉川に面した自然堤防上から、縄文時代中期の竪穴住居跡・土坑墓、古墳(鬼釜古墳)、平安時代後半の竪穴住居跡、中世以降の掘立柱建物跡が確認されました。今年度で調査はすべて終了となります。

【馬の埋葬(まいそう)土坑(SK174) 全景】

【馬の埋葬(まいそう)土坑(SK174) 全景】

鬼釜古墳をめぐる周溝(しゅうこう)のなかから馬を埋葬した土坑(墓)が発見されました。この土坑は古墳の被葬者を葬る際に馬を殉葬(じゅんそう)したものと推定されます。墓の時期は、鬼釜古墳と同じ6世紀です。飯田市域では、馬の埋葬土坑は28例確認されています。すべて天竜川以西の遺跡から発見されており、時期はすべて5世紀です。SK174は天竜川以東において初めての発見となり、さらに6世紀以降の事例としては、北林5号古墳(高森町)についで2例目となります。6世紀代に上久堅地区で馬の生産・飼育が行われていた可能性が浮上し、馬の生産・供給体制の変遷を考える上で貴重な発見と言えます。

【馬の埋葬土坑(SK174) 馬具出土状況】

【馬の埋葬土坑(SK174) 馬具出土状況】

土坑の底面近くから3点の馬具が出土しました。錆が進んでおり、肉眼観察では馬具の部位を特定することは困難でした。

X線写真の結果、2点が馬の鞍に付けた鞖金具(しおでかなぐ)、1点が馬の背につけた辻金具(つじかなぐ)の雲珠(うず)であることがわかりました。

【馬具のX線写真:鞖金具(しおでかなぐ)】

【馬具のX線写真:鞖金具(しおでかなぐ)】

馬の背に装着するベルトのような装飾品(「尻繋」しりがい)を鞍(くら)とむすぶための金具です。

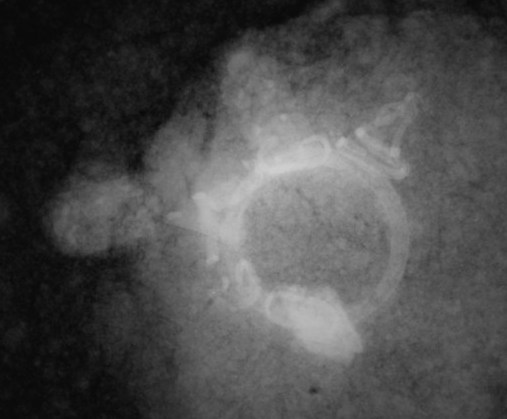

【馬具のX線写真:雲珠(うず)】

【馬具のX線写真:雲珠(うず)】

馬の背に装着するベルトのような装飾品(「尻繋」しりがい)が交差するところにつける金具です。

【縄文時代中期の土坑墓(SK192)発見】

【縄文時代中期の土坑墓(SK192)発見】

調査終盤、鬼釜古墳の下層から縄文時代中期の土坑墓が発見されました。この土坑墓は直径約1.3mの円形で、中央には表面を上にして伏せたような状態で縄文土器が出土しました。縄文時代中期の墓には、遺体を埋葬したのちに、魂が再び蘇らないように頭部に土器を被せる、もしくは胸部に土器や石を置く事例があります。SK192から骨は出土しませんでしたが、土器や石の出土状態から墓と考えられます。

平成23年度の発掘調査は12月21日をもって終了しました。

今年度の調査では竪穴住居跡が14軒、土坑が128基、溝跡が5条、焼土跡が1基見つかりました。遺跡は縄文時代前期のムラが中心で、前期初頭の住居跡が8軒、前期後半の住居跡が6軒と混在しています。また竪穴住居跡の周辺には、貯蔵に使用されたと考えられる土坑もセットで見つかりました。今回の調査から縄文時代の集落は、尾根の先端、および南側へさらに広がっているのではないかと考えられます。

【南東方向から見た遺跡の全景】

【南東方向から見た遺跡の全景】

尾根の付け根(写真左)の方向に蓼科山、写真右上方向に浅間山があります。

【遺跡風景】

【遺跡風景】

調査区全体を清掃し、撮影の準備をおこなっているところです。

11月18日にラジコンヘリを使って空中写真撮影を行いました。

【縄文時代前期の住居跡】

【縄文時代前期の住居跡】

南東方向から見た遺跡の様子です。人が立っているところに住居跡があります。

【縄文時代前期の土坑】

【縄文時代前期の土坑】

竪穴住居跡の周辺に見つかった土坑です。上面で直径80cm、底面では1.2m、深さ約1mの大人がすっぽり入れる大きな穴です。底のほうが膨らんでいるので「袋状土坑(ふくろじょうどこう)」と呼ばれています。ドングリなどの食料などを入れておいた貯蔵のための穴ではないかと考えられます。

平成23年度の発掘調査は11月30日に終了しました。

本年度の調査では古墳時代(約1600年前)の住居跡10軒、奈良・平安時代(約1300年~1100年前)の住居跡53軒、井戸跡1基、鎌倉時代から室町時代(約700~500年前)の堀跡1条、墓3基、井戸跡1基、ほかにも時期不明の溝跡4条、土坑約150基がみつかりました。

【2区(南側の地区)の遠景】

【2区(南側の地区)の遠景】

(調査区の北側から撮影)

本年度の調査では古墳~平安時代の住居跡や中世の館を囲む堀跡などが確認されました。

中世の館は「高野氏館跡(桐原要害)」といわれ、写真の左側中央付近が推定地です。

【中世の堀跡(西辺)】

【中世の堀跡(西辺)】

南側の調査地では中世の館を取り囲む堀の西辺と北辺、また館に出入した土橋などがみつかり、史料や伝承の裏付けができたことは大きな成果となりました。

【住居跡からみつかった土器】

【住居跡からみつかった土器】

古墳~平安時代の住居跡からはたくさんの土器がみつかっていますが、その多くはつぶれた状態でみつかります。

この古墳時代の住居跡からは完全なかたちの土器(甕)がみつかり、慎重に取り上げました。

【桐原牧神社のわら駒】

【桐原牧神社のわら駒】

桐原地区には平安時代に馬を育てていた「牧」であったという伝承があります。

現在も、調査地の西側にある桐原牧神社では毎年3月8日にはわら駒を作って、神前に捧げる春祭りが行われています。

今回の調査では「牧」に関する遺構や遺物はみつかりませんでしたが、来年度以降の調査に期待したいと思います。

平成23年度の発掘調査は約5400㎡を対象に調査し、11月30日に終了しました。掘立柱建物跡、土坑などの遺構が確認されました。今のところ、残念ながらこれらの遺構の時代を特定できません。

【琵琶島遺跡の遠景】

【琵琶島遺跡の遠景】

(千曲川下流域、飯山方面から遺跡を望む)

琵琶島遺跡は、千曲川左岸の舌状に張り出した台地先端部に位置します。遺跡の西側に千曲川が流れ、東西を高い山に囲まれた谷間のような所です。

【掘立柱建物群の調査】

【掘立柱建物群の調査】

遺構は地山の砂礫層上面にて検出されましたが、水田造成などにより遺構掘り込み面は大部分が削平を受け、遺物もほとんど失われていました。その結果、遺構の時期認定が極めて難しくなっています。調査区中央の西よりには、掘立柱建物跡が集中して確認されました。今回調査した掘立柱建物跡は15棟、土坑が262基になります。

【掘立柱建物跡(ST08)】

【掘立柱建物跡(ST08)】

掘立柱建物跡は1間×2間を中心としていますが、ST08のように2間×2間の総柱の建物で周囲に回廊状の柱穴をもつ、お堂のような例も確認されました。残念ながら伴出遺物がなく、時期の特定はできていません。

【柱穴状の土坑の調査】

【柱穴状の土坑の調査】

柱穴状をした直径20cm内の土坑が250基ほど確認されました。それらは配列等から掘立柱建物跡を想定できない単独の穴です。掘立柱建物跡や柵列など、何らかの遺構である可能性はありますが、残念ながら判断がつきませんでした。出土遺物もありませんでした。

【性格不明の遺構の調査】

【性格不明の遺構の調査】

直径2m、深さ1mほどの落ち込みが7基確認されました。埋没土のほぼ中央部分には地山の砂礫層が再堆積しており、樹木の抜き取り痕とも考えられますが、性格については判断がついていません。

【発掘調査を終えて】

【発掘調査を終えて】

4か月に及んだ発掘調査が終了しました。秋の深まりとともに、寒さも厳しくなり、なによりも遺跡地は谷間のような場所であるため、3時すぎには日が暮れてしまいます。怪我や病気の者もなく、一致団結して無事終えることができました。ありがとうございました。

本年度の調査対象地は、幕末以降とみられる水田造成により、遺構上部の大部分が削平されていました。これにともない、遺物も大半が消失してしまったと考えられます。縄文時代、弥生時代などの土器がわずかに出土しています。

【琵琶島遺跡の調査区遠景】

【琵琶島遺跡の調査区遠景】

平成23年度の発掘調査が、もうじき終了します。8月より調査に入り、礫まじりの堆積土、地山礫層と格闘しながらの4カ月でした。写真中央を流れる千曲川までを次年度以降、順次調査する予定です。

【調査区の近景】

【調査区の近景】

写真中央の白線を入れた部分が、発掘した掘立柱建物群です。残念ながら建設時期の特定はできていませんが、幕末以前の中世から近世のころに造られた建物である可能性が考えられます。

【掘立柱建物跡(ST03)の調査】

【掘立柱建物跡(ST03)の調査】

基礎となる平面形態が長方形状をした1間×3間の建物跡。納屋のような建物でしょうか。

伴出遺物がなく、いまのところ、厳密には時期決定はできません。

【掘立柱建物跡(ST06)の調査】

【掘立柱建物跡(ST06)の調査】

調査区のほぼ中央には掘立柱建物跡がまとまって確認されました。その中のひとつにST06があります。この建物跡は2間×2間の柱間があります。柱穴の配置は、あまり規則的ではありません。中世あるいは近世的な平面形態を示すようにと思われます。

【掘立柱建物跡(ST15)の調査】

【掘立柱建物跡(ST15)の調査】

調査区の南端では、大型の建物跡を発掘しました。1間×2間以上の建物とみられ、手前の柱間は250cmほどあります。やはり時期決定は難しいです。

【図面記録を作成している様子】

【図面記録を作成している様子】

琵琶島遺跡は、小字名が「大日影」と呼ばれ、午後2時を過ぎると日が陰り始めます。10月下旬ころには3時過ぎは暗くなってしまいます。発掘調査の終了をまじかに、日が陰り始めた遺跡で、図面を作成している様子です。

兜山遺跡は佐久市南部の千曲川左岸にあります。ここでは2008年度の調査で横穴式石室をもつ古墳の存在が確かめられました。今年度は横穴式石室外側と周辺を調査しています。

【遺跡遠景(南西から)】

【遺跡遠景(南西から)】

遺跡は尾根の南斜面にあります。斜面下部の南に入口を持つ横穴式石室があります。横穴式石室とは遺体を納めた部屋のことです。

【横穴式石室の清掃】

【横穴式石室の清掃】

石室は大きな石を用いてつくられていましたが、現在は天井が失われています。

【トレンチ調査】

【トレンチ調査】

石室や古墳の状況を調べるために掘った調査用のトレンチです。奥に見えるのが石室です。

【石室の調査】

【石室の調査】

石室の奥の壁の裏側には川原石がたくさん詰め込まれていました。

【石室の調査】

【石室の調査】

調査を進めると地面をかなり深く掘り込んで石室が築かれていることがわかりました。

8月から発掘調査を開始しました。最初は遺跡全体の様子を知るために、調査区前面に溝状のトレンチ調査をしました。

今のところ、尾根の南東斜面から、縄文時代前期初頭の塚田式期の竪穴住居跡4軒、前期後半の諸磯c式期の住居跡4軒が見つかっています。日当たりのよい南東斜面に展開された小規模な集落と思われます。

土坑は100基以上確認しています。深さ1m以上になる貯蔵穴も見つかっていて、縄文時代の土坑が住居の周辺にいくつか存在したようです。土坑の調査はこれからなので、今後土坑と竪穴住居跡の関係を明らかにしたいと思います。

【遺跡遠景】

【遺跡遠景】

臼田バイパス方面より撮影しました。

遺跡は手前の丘陵上(矢印部)にあります。

【調査前風景(南東から)】

【調査前風景(南東から)】

調査のため木を伐採した様子です。

【トレンチ調査】

【トレンチ調査】

重機で表土を剥いだ後、人力で掘り下げた面をきれいにし、遺構や遺物の有無を確認しました。

【南東斜面の調査風景】

【南東斜面の調査風景】

斜面にある竪穴住居跡などの遺構を調査しています。

縄文時代前期の竪穴住居跡や土坑(どこう)が見つかっています。

【竪穴住居跡を掘る】

【竪穴住居跡を掘る】

縄文時代前期の竪穴住居跡を調査しています。

土層観察用のベルトを残して掘り下げています。

【縄文時代の土器】

【縄文時代の土器】

小山の神B遺跡で出土した縄文時代前期後半の土器です。

半分に割った細い竹を使って、渦巻に押し引きながら文様をつけています。

最近の研究では、5800~5650年前頃のものであるとする見解が示されています。(暦年較正年代)

【縄文時代の土器】

【縄文時代の土器】

小山の神B遺跡で出土した縄文時代前期初頭の土器です。

全面に縄文がつけられている、底の尖った土器の破片です。

最近の研究では約7000年前のものであるとする見解が示されています。(暦年較正年代)

【縄文時代の石器】

【縄文時代の石器】

左側が石匙(いしさじ)、右側がスクレイパーと呼んでいる黒曜石の石器です。

いずれも縄文時代前期のものと思われます。

10月6日(木)、13日(木)に吉田小学校の4年生の子供たちが体験学習で現場にやってきました。

また、中世の掘跡の区画の一部が明らかになり、10月15日(土)には2回目の現地説明会を行いました。

当日の朝まで降っていた雨も上がり、93名の方に来ていただきました。

現地説明会資料は こちら (PDF)

【吉田小学校の見学1】

【吉田小学校の見学1】

写真パネルや実際に発掘された土器をみながら、地元で発掘されている遺跡の説明を聞いています。

【吉田小学校の見学2】

【吉田小学校の見学2】

現場では古墳時代の竪穴式住居跡の調査を見学して、実際に埋まっている土器をみて、感動していました。

【吉田小学校の見学3】

【吉田小学校の見学3】

土器洗いの体験。補助員さんに指導を受けながらやさしく土器を洗っていました。

【現地説明会1:中世の堀跡】

【現地説明会1:中世の堀跡】

南北に直線的に延びる中世の堀跡が東の方向へ曲っていることが新たに分かりました。このことから、掘跡は調査地東側にある中世武士の館「高野氏館跡(桐原要害)」を囲む外堀である可能性が高くなりました。

【現地説明会2:中世の堀跡や井戸跡からの遺物】

【現地説明会2:中世の堀跡や井戸跡からの遺物】

堀跡や井戸跡からは13世紀後半(鎌倉時代)のかわらけ(土師質小皿)や青磁碗の破片、北宋銭がみつかってます。

鬼釜遺跡・鬼釜古墳 調査の概要

自然堤防上で見つかった縄文時代と平安時代の竪穴住居跡、鬼釜古墳の調査を行っています。縄文時代の竪穴住居跡には、住居の出入り口に土器(埋甕:うめがめ)が設置されていました。

鬼釜古墳では、墳丘が盛られていた場所に堆積している表土層と周溝を掘っています。表土層から管玉がさらに1点出土し、管玉の出土数は合計6点になりました。

【縄文時代の竪穴住居跡の炉】

【縄文時代の竪穴住居跡の炉】

炉の中に何重にも土器片を重ねてあります。炉の縁には比較的小さな破片、炉の中央には大きな破片が設置してあります。炉の縁には火で焼けた痕跡(赤い部分)が見えます。

【炉の記録】

【炉の記録】

上の写真の土器の出土状態を図面に記録します。

【埋甕1】

【埋甕1】

縄文時代の竪穴住居跡の埋甕(うめがめ)です。地面に穴を掘り、正位(土器の底を下)の状態

で土器を埋めてあります。

【埋甕2】

【埋甕2】

埋甕1が設置された竪穴住居跡の隣にある住居跡の埋甕です。地面に穴を掘り、逆位(土器の口縁を下)の状態で埋めてあります。

【鬼釜古墳出土の管玉】

【鬼釜古墳出土の管玉】

鬼釜古墳の墳丘が盛られていた場所に堆積している表土層から出土した管玉です。

【遺跡見学会】

【遺跡見学会】

9月28日(水)、飯田市上久堅公民館主催の遺跡見学会で、12名の方が見学しま

した。当日は作業日で、縄文時代の竪穴住居跡や鬼釜古墳の調査状況とともに、発

掘調査のやり方や土のなかから遺物が出る状況も見学してもらいました。

現在、掘立柱(ほったてばしら)建物跡を4棟調査しています。このほかにも掘立柱建物跡の柱穴と思われる穴が複数見つかっています。これらの建物跡は中世以降のものであるようですが、今のところ時代はわかっていません。

【掘立柱建物跡(ST03)を検出する】

【掘立柱建物跡(ST03)を検出する】

表土の掘削も進み、検出した遺構(柱穴状の落ち込み)の調査にはいります。ひとつひとつの柱穴は直径15cmほどの規模ですが、それぞれの位置を検討すると、建物を支える柱穴であることが分かりました。発掘補助員さんの立つ位置に柱穴があります。

【柱穴を調査する】

【柱穴を調査する】

検出した柱穴は、深さが10cm~15cm程です。これは柱穴を確認できた面が低く、本来の掘り込み面は水田造成などで削平され残っていなかったためと考えられます。

【掘立柱建物跡(ST03)を調査する】

【掘立柱建物跡(ST03)を調査する】

ひとつひとつの柱穴を調査し、建物跡を完掘します。地山は礫層なので石でごつごつしていますが、柱穴の部分は礫が取り除かれ凹み状になっていたことが分かります。

【掘立柱建物跡(ST03)を完掘する】

【掘立柱建物跡(ST03)を完掘する】

図面や写真記録を作成し、建物跡を完掘しました。ここでは、柱穴の位置が分かりやすいように白線を入れ、発掘補助員さんに柱穴の位置を指してもらっています。

【性格の不明の落ち込みを調査(1)】

【性格の不明の落ち込みを調査(1)】

三日月状の黒色土(直径約2m)が対向して落ち込む場所を検出しました。形状から掘立柱建物跡や墓跡ではないと考えられ、遺構であるか否かを調査します。埋没土の状態を確認しながら、ていねいに掘り下げていきます。

【性格の不明の落ち込みを調査(2)】

【性格の不明の落ち込みを調査(2)】

黒色土が対向する三日月状に見えたのは、埋没土の中心部分に地山の礫層がもち上がり2次的に堆積していたためでした。立木の抜き取り痕の可能性を推定しましたが、さらなる追究が必要です。同様な落ち込みがほかに4箇所あり、さらなる検討を予定しています。

鬼釜遺跡では、縄文時代と平安時代の竪穴住居跡、鬼釜古墳、中世と思われる掘立柱建物跡を調査しています。縄文時代の竪穴住居跡では、2種類の炉跡が見つかっています。石で囲んだ炉と土器を埋めたものです。

鬼釜古墳では、現地説明会の後に耳環(じかん)1点、管玉(くだたま)2点が出土しました。これらの遺物は古墳の盛土上層にある近世以降の堆積土(たいせきど)から出土したものですが、本来は石室に副葬されていたものと推測されます。

鬼釜古墳の盛土を覆う近世以降の土から出土した耳環です。大きさは直径約3cmで、表面を覆っていた鍍金(ときん)がわずかに残っています(金色に光る部分)。

鬼釜古墳の盛土を覆う近世以降の土から出土した耳環です。大きさは直径約3cmで、表面を覆っていた鍍金(ときん)がわずかに残っています(金色に光る部分)。

耳環と同じ土から出土した管玉です。紐を通した穴(孔)が貫通しています。

耳環と同じ土から出土した管玉です。紐を通した穴(孔)が貫通しています。

上の写真とは石材が違う管玉です。

上の写真とは石材が違う管玉です。

鬼釜古墳の主体部想定地で確認された石です。写真左上は石室の側壁(そくへき)に使われた石(一辺約1m)、写真中央にある小児頭大の石は、石室の底に敷かれた石と思われます。現在、これらの石が石室の残存部であるのか、近世以降に石室を攪拌(かくらん)したものなのかを判断する調査をしています。

鬼釜古墳の主体部想定地で確認された石です。写真左上は石室の側壁(そくへき)に使われた石(一辺約1m)、写真中央にある小児頭大の石は、石室の底に敷かれた石と思われます。現在、これらの石が石室の残存部であるのか、近世以降に石室を攪拌(かくらん)したものなのかを判断する調査をしています。

鬼釜古墳の周溝(しゅうこう)の埋土の上層から出土した石です。墳丘の外護列石(がいごれっせき)もしくは葺石(ふきいし)が崩れたものと思われます。現在、石が崩れた時期の検討を行っています。写真奥のオレンジネットの背後に久堅神社があります。

鬼釜古墳の周溝(しゅうこう)の埋土の上層から出土した石です。墳丘の外護列石(がいごれっせき)もしくは葺石(ふきいし)が崩れたものと思われます。現在、石が崩れた時期の検討を行っています。写真奥のオレンジネットの背後に久堅神社があります。

縄文時代の竪穴住居跡です。畑の耕作で大部分が削平され、柱穴・炉・埋甕が残っているにすぎませんでした。住居のほぼ中央に炉(下の写真参照)があり、そのまわりに7個の柱穴がめぐっています。写真中央下には住居の出入り口に設置した埋甕(うめがめ)があります。

縄文時代の竪穴住居跡です。畑の耕作で大部分が削平され、柱穴・炉・埋甕が残っているにすぎませんでした。住居のほぼ中央に炉(下の写真参照)があり、そのまわりに7個の柱穴がめぐっています。写真中央下には住居の出入り口に設置した埋甕(うめがめ)があります。

竪穴住居跡の炉の調査風景です。炉のまわりに小さな破片、中央には大きな破片が設置されています。

竪穴住居跡の炉の調査風景です。炉のまわりに小さな破片、中央には大きな破片が設置されています。

中世と思われる掘立柱建物跡です。桁(けた)方向(東西方向)5間、梁(はり)方向(南北方向)2間の総柱の建物跡で、梁方向は調査区の外(写真右側)まで延びています。鬼釜遺跡には、2間×2間、2間×1間といった比較的小さな建物が数多く存在するなかで、桁方向が5間規模の建物はほかに1棟しかありません。

中世と思われる掘立柱建物跡です。桁(けた)方向(東西方向)5間、梁(はり)方向(南北方向)2間の総柱の建物跡で、梁方向は調査区の外(写真右側)まで延びています。鬼釜遺跡には、2間×2間、2間×1間といった比較的小さな建物が数多く存在するなかで、桁方向が5間規模の建物はほかに1棟しかありません。

本格的な発掘調査は8月17日から始まり、9月16日に終了しました。大道下遺跡と並行して調査をおこないました。

今回の調査区に遺構や遺物はありませんでした。

【遺跡遠景】

【遺跡遠景】

清水東遺跡は野尻湖の南岸から約2㎞の鳥居川左岸の丘陵裾部に立地します。

【トレンチ調査】

【トレンチ調査】

重機でトレンチを掘削して、遺物や遺構の有無を確認します。

【旧石器を探す】

【旧石器を探す】

重機で掘削したトレンチを人力で削り遺構を探しましたが、みつかりませんでした。その後一定間隔で深く掘り下げて旧石器時代の石器の有無を確認しているところです。

【清水東遺跡の土層】

【清水東遺跡の土層】

黒色土の下は水中で堆積した土がありました。かつては沼や湖の一部だったことがわかりました。

【調査範囲の測量】

【調査範囲の測量】

遺物や遺構が発見されなかったため、掘削した位置を測量して調査を終了します。手前に写っているのが測量の機材です。