【五郎田遺跡の発掘調査がはじまりました】

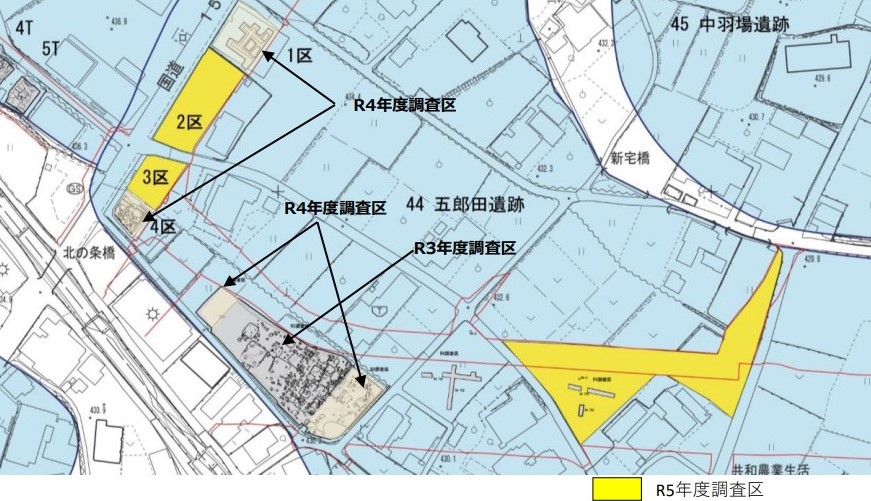

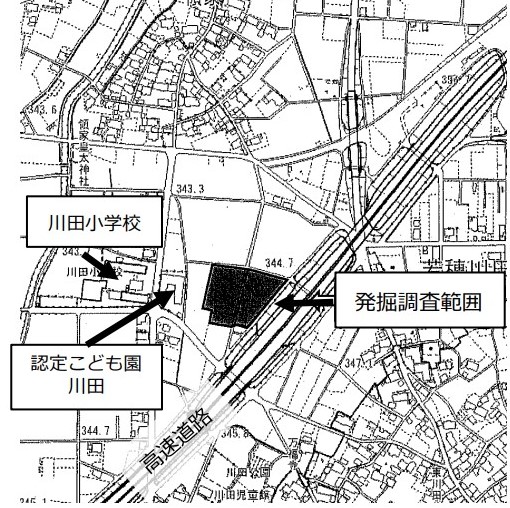

国道153号拡幅工事に伴う地点とリニア中央新幹線建設工事に伴う地点の発掘調査が始まりました。前者は9月、後者は12月まで調査を予定しています。

詳しい情報はこちら(五郎田遺跡発掘だより第5号 PDFデータ:921KB)

【国道153号拡幅地点】

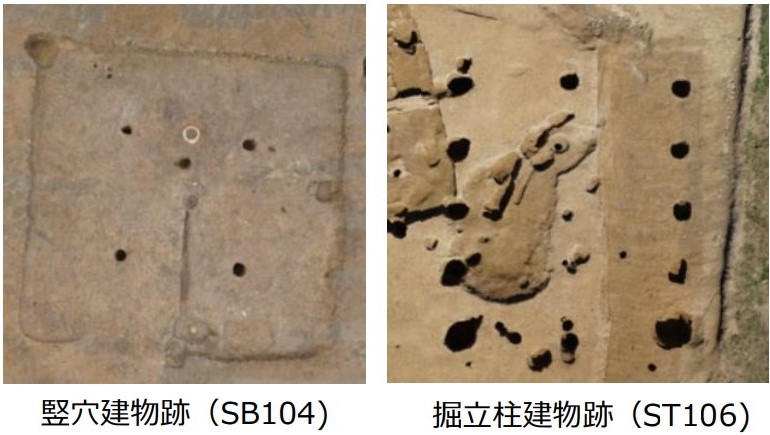

令和4年度から調査をしています。昨年度の調査では平安時代の竪穴建物跡3軒と弥生時代~平安時代の土坑89基、時期不明の溝跡が見つかりました。

今年度は中央部分(2・3区)の調査を行います。3区から調査を始めており、竪穴建物跡が10軒ほど、土坑が20基ほど見つかっていて、弥生時代~平安時代の遺物がたくさん出土しています。

【リニア中央新幹線地点】

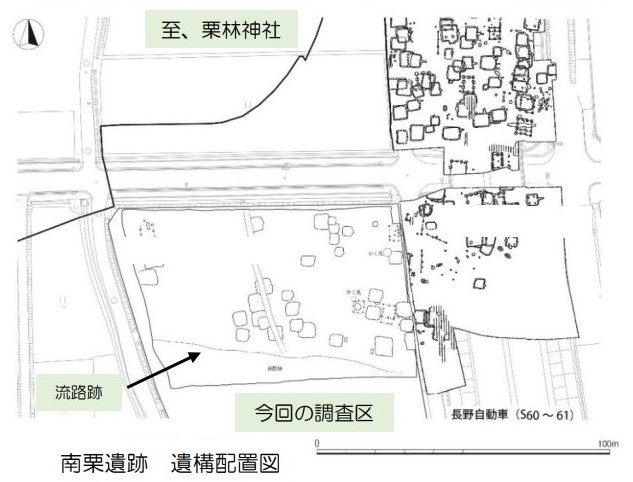

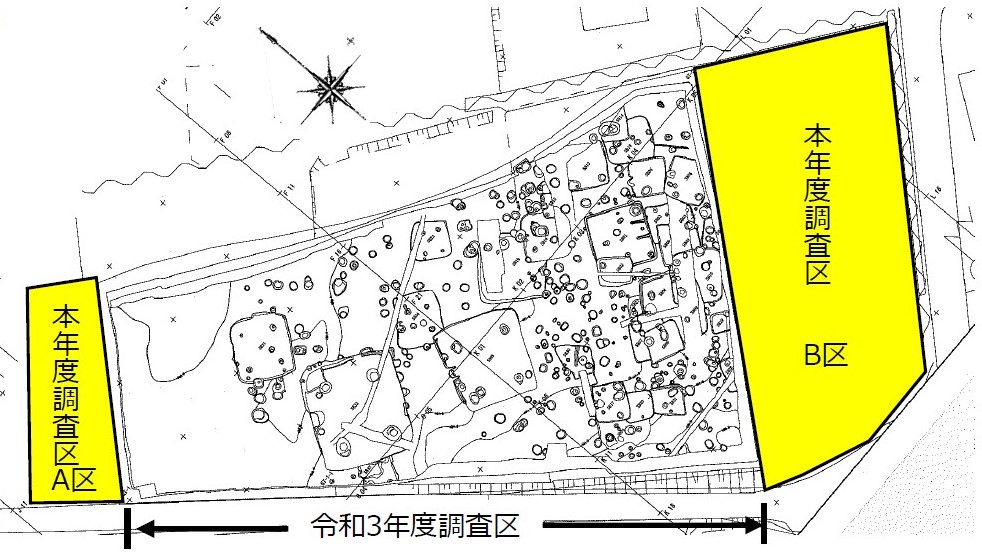

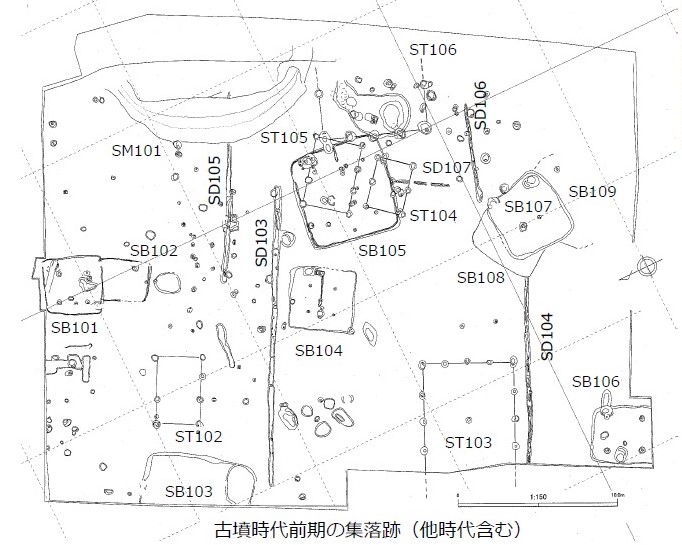

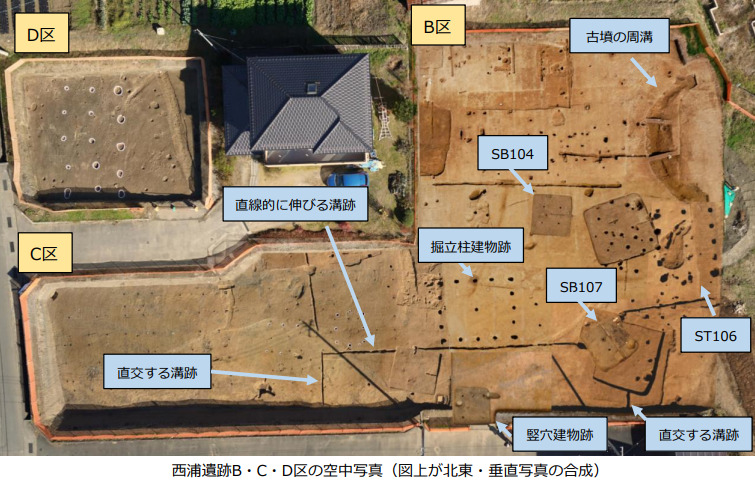

昨年度までに弥生時代~平安時代の竪穴建物跡44軒、掘立柱建物跡8棟、土坑約500基などが見つかっています。遺構も遺物も出土量が多いことから、土曽川左岸に大規模な集落があったことがわかりました。特に、建て替えの痕跡がある3間×4間以上の大形掘立柱建物跡が見つかり、長期間にわたって集落が営まれていたと思われます。西側では、土曽川に向かって流れる流路跡が見つかり、国道拡幅地点の1区から続くものと考えています。

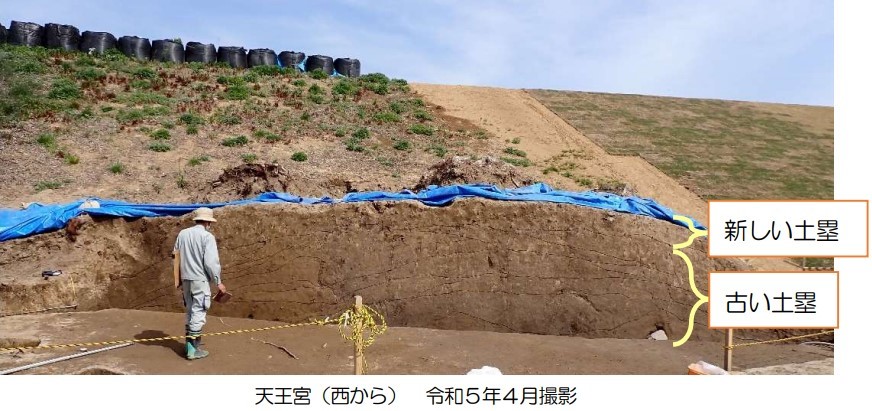

【古墳の周溝を発見】

【古墳の周溝を発見】

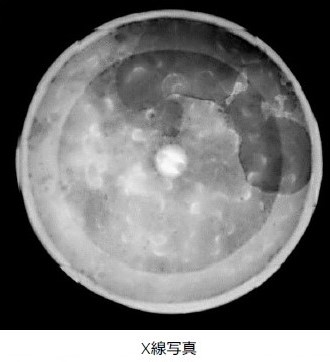

SB3とした竪穴建物跡から、土師器と呼ばれる土器が大量に出土しました。器種は坏・埦・高坏などの食器や供膳具、煮沸具の甕、貯蔵具の壺などがあります。また、少量ですが須恵器も出土しました。

SB3とした竪穴建物跡から、土師器と呼ばれる土器が大量に出土しました。器種は坏・埦・高坏などの食器や供膳具、煮沸具の甕、貯蔵具の壺などがあります。また、少量ですが須恵器も出土しました。

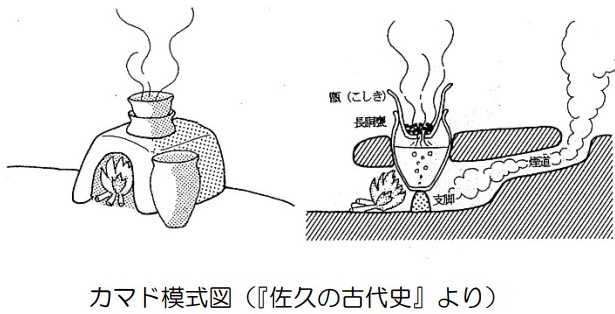

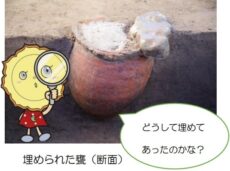

SB3では、カマドが2基確認され、作り直しがされたようです。新しく作られたカマドは、天井石をはずしてカマド前方に置き、その上に半分に割った甕を片方は内側を下に向け、もう片方は内側を上に向けた状態で出土しました。カマド廃棄時の祭祀の痕跡かもしれません。

SB3では、カマドが2基確認され、作り直しがされたようです。新しく作られたカマドは、天井石をはずしてカマド前方に置き、その上に半分に割った甕を片方は内側を下に向け、もう片方は内側を上に向けた状態で出土しました。カマド廃棄時の祭祀の痕跡かもしれません。

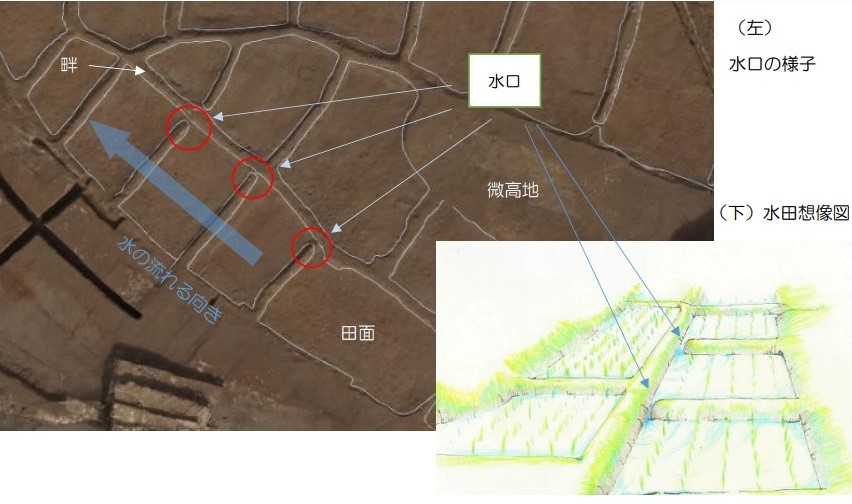

古墳時代~平安時代後期以前の、洪水による砂層に覆われた二時期の水田跡が見つかりました。二時期ともに1枚100㎡未満の小区画で、少ない労力で田面を平らにし、水を均等にいきわたらせるよう工夫していたようです。

古墳時代~平安時代後期以前の、洪水による砂層に覆われた二時期の水田跡が見つかりました。二時期ともに1枚100㎡未満の小区画で、少ない労力で田面を平らにし、水を均等にいきわたらせるよう工夫していたようです。

調査区西側の流路跡から古墳時代の土師器、須恵器、板状の木材などが出土しました。

調査区西側の流路跡から古墳時代の土師器、須恵器、板状の木材などが出土しました。