本格的な発掘調査は8月17日から始まり、9月16日に終了しました。調査によりみつかった遺構は陥し穴状土坑1基、柱穴状遺構1基でしたが、遺構内から遺物が出土しため、遺構の時期を決定できませんでした。その他に平安時代の土師器片が十数片見つかっています。

【遺跡に近い野尻湖の風景】

【遺跡に近い野尻湖の風景】

大道下遺跡のある上水内郡信濃町には野尻湖や黒姫山など豊かな自然に囲まれています。

【遺跡付近にあるナウマンゾウの像】

【遺跡付近にあるナウマンゾウの像】

野尻湖はナウマンゾウの化石が出土することで知られています。

【大道下遺跡遠景(西より)】

【大道下遺跡遠景(西より)】

大道下遺跡は野尻湖南岸から約3㎞の丘陵斜面にあります。

【調査風景】

【調査風景】

縄文時代以降の住居跡や土坑を探すため、掘削した地表を精査しています。

【大道下遺跡の土層】

【大道下遺跡の土層】

黒色と黄色の境界部分がおよそ1万数千年前の地層です。約4万年前の地層まで掘り下げてあります。

【土器出土】

【土器出土】

平安時代の細かい土器片が出土しました。調査区が狭いので遺構をみつけることはできませんでした。

【陥し穴?】

【陥し穴?】

陥し穴らしき掘り込みがみつかりました。時代は不明です。

4月からの発掘調査で、縄文時代の竪穴住居跡3軒、平安時代の竪穴住居跡9軒、中世と思われる竪穴建物跡2基などがみつかっています。また、鬼釜古墳の主体部と考えられるものも調査区内にあることが確認されました。古墳は調査中ですが、勾玉(まがたま)、管玉(くだたま)、鉄鏃(てつぞく)などが出土しています。

8月28日(日)には現地説明会をおこない。116名の方が見学に訪れました。また、9月2日(金)には飯田市立上久堅小学校6年生(11名)が発掘体験を行いました。

約120年振りに発見された鬼釜古墳の墳丘に溝(トレンチ)を掘っている様子です。

約120年振りに発見された鬼釜古墳の墳丘に溝(トレンチ)を掘っている様子です。

掘った土は土のう袋に詰めて篩(ふるい)をかけます。玉などが発見される場合があります。

鬼釜古墳の調査風景です。土層観察のため帯状に土を残して墳丘部分を掘り下げている様子です。写真の下と右側に見える黒い場所が墳丘のまわりをめぐる周溝(しゅうこう)です。

鬼釜古墳の調査風景です。土層観察のため帯状に土を残して墳丘部分を掘り下げている様子です。写真の下と右側に見える黒い場所が墳丘のまわりをめぐる周溝(しゅうこう)です。

トレンチを掘っている時にみつかった古墳時代の高坏(たかつき)です。鬼釜古墳に副葬されていたものと思われます。

トレンチを掘っている時にみつかった古墳時代の高坏(たかつき)です。鬼釜古墳に副葬されていたものと思われます。

トレンチを掘ったところ、地表下約60cmから石室(横穴式石室?)の石(写真中央)がみつかりました。この石が鬼釜古墳の築造時のものか、また築造後に本来の位置から動かしたものなのかを調べます。

トレンチを掘ったところ、地表下約60cmから石室(横穴式石室?)の石(写真中央)がみつかりました。この石が鬼釜古墳の築造時のものか、また築造後に本来の位置から動かしたものなのかを調べます。

縄文時代の竪穴住居跡の調査風景です。住居跡は現在の耕作で大半が削られていましたが、住居の中央に炉を設け、まわりには柱穴がめぐっていました。写真は柱穴を掘っている様子です。写真中央に炉跡があります。

縄文時代の竪穴住居跡の調査風景です。住居跡は現在の耕作で大半が削られていましたが、住居の中央に炉を設け、まわりには柱穴がめぐっていました。写真は柱穴を掘っている様子です。写真中央に炉跡があります。

縄文時代の竪穴住居跡の調査風景です。住居跡からは土器や石器などたくさんの遺物が出土しました。その遺物を丁寧(ていねい)に掘りだしている様子です。

縄文時代の竪穴住居跡の調査風景です。住居跡からは土器や石器などたくさんの遺物が出土しました。その遺物を丁寧(ていねい)に掘りだしている様子です。

竪穴住居跡がある自然堤防に接する南側の低地には縄文時代中期の遺物が集中して出土しました。そのなかから、土偶が出土しました。

竪穴住居跡がある自然堤防に接する南側の低地には縄文時代中期の遺物が集中して出土しました。そのなかから、土偶が出土しました。

縄文時代中期の遺物集中から出土した土偶(頭部)です。キレ長のかわいらしい目です。

縄文時代中期の遺物集中から出土した土偶(頭部)です。キレ長のかわいらしい目です。

8月28日に行った現地説明会の様子です。当日は116名の見学者がありました。

8月28日に行った現地説明会の様子です。当日は116名の見学者がありました。

写真手前の黒色部分が鬼釜古墳の周溝です。

現地説明会の資料はこちら (PDF 2.60MB)

中世と思われる掘立柱建物跡の見学風景です。

中世と思われる掘立柱建物跡の見学風景です。

鬼釜古墳は明治25年頃発掘され、その際の出土品が上久堅小学校に大切に保管されています。現地説明会では、同校より直刀(ちょくとう)、馬具(ばぐ)、堤瓶(ていへい)を借用して展示しました。

鬼釜古墳は明治25年頃発掘され、その際の出土品が上久堅小学校に大切に保管されています。現地説明会では、同校より直刀(ちょくとう)、馬具(ばぐ)、堤瓶(ていへい)を借用して展示しました。

9月2日(金)飯田市立上久堅小学校6年生(11名)が鬼釜遺跡で発掘体験をしました。

9月2日(金)飯田市立上久堅小学校6年生(11名)が鬼釜遺跡で発掘体験をしました。

最初に遺跡や発掘調査の話を聞いているところです。

約120年振りに発掘された鬼釜古墳の周溝を掘ってもらいました。周溝の埋土を移植ごてで掘り、掘った土は箕(み)に入れて一輪車まで運ぶことを教わっている様子です。担任の先生も一緒に掘りました。

約120年振りに発掘された鬼釜古墳の周溝を掘ってもらいました。周溝の埋土を移植ごてで掘り、掘った土は箕(み)に入れて一輪車まで運ぶことを教わっている様子です。担任の先生も一緒に掘りました。

発掘補助員の手ほどきを受けて周溝の埋土を掘ったところ、古墳時代の須恵器の甕の破片が出土しました。

発掘補助員の手ほどきを受けて周溝の埋土を掘ったところ、古墳時代の須恵器の甕の破片が出土しました。

古墳時代前期の竪穴住居跡2軒と平安時代の竪穴住居跡1軒が確認されました。当初の調査区の外側にも遺構が広がることが予想されたため、範囲を広げて調査しましたが、遺構は確認されず、発掘調査は終了しました。

滝遺跡では、古墳時代と平安時代以外にも、縄文時代早期と前期の土器と、石鏃(せきぞく)、磨製石斧(ませいせきふ)などの石器が出土しました。

【調査区の様子】

【調査区の様子】

この調査区の西側(写真で右側)に遺構が広がる可能性があるため、調査範囲を広げました。

【新たな調査範囲(北から撮影)】

【新たな調査範囲(北から撮影)】

上の写真の調査区に土を埋め戻し、その西側の表土をはぎましたが、遺構は確認されませんでした。

【新たな調査範囲(南から撮影)】

【新たな調査範囲(南から撮影)】

写真の右側に土が山になっているところが、竪穴住居跡などが見つかった調査区です。

琵琶島遺跡は、縄文時代~弥生時代の遺跡として知られていましたが、中野市教育委員会の試掘調査で、遺跡の範囲が県道豊田中野線建設予定地内まで広がっていることが分かりました。弥生時代の竪穴住居跡、古代~中世とみられる柱穴などが確認され、今回は、その結果を受けての発掘調査となります。

【琵琶島遺跡の全景写真】

【琵琶島遺跡の全景写真】

写真中央を横断する千曲川の手前の台地が調査対象地です。

川向うの山の上が壁田城です。遠方には高社山が写っています。

【表土はぎ・遺構検出はじまる】

【表土はぎ・遺構検出はじまる】

8月8日から、大型の重機2台を使って、表土の取り除き作業を開始しました。40cmほど堆積した表土を削り、じょじょに遺構の確認面まで掘削を進めていきます。

【遺構の検出作業(1)】

【遺構の検出作業(1)】

水田であった耕土を取り除くと、わずかに黒色土が堆積し、その下には山砂と大きな礫(大きなものでは径100cm)を含む礫層が出ます。遺構と考えられる落ち込みは、この礫層の面で認められ、まさにガラガラの土をていねいに削る作業が始まります。

【遺構の検出作業(2)】

【遺構の検出作業(2)】

ていねいに削っていくと、柱を立てたと思われる径20cmほどの穴が検出されました。一定の間隔をおいて、規則的に並んでおり、建物跡の可能性が出てきました。

【遺構の検出作業(3)】

【遺構の検出作業(3)】

柱穴と考えられる落ち込みには、径40cmほどもある大きな例もありました。

周辺を丹念に削りながら、同じような規模の穴を探していきます。

【三日月状の落ち込みを検出(写真はSX01)】

【三日月状の落ち込みを検出(写真はSX01)】

黒色土が三日月形に落ち込んだ遺構も確認され始めました。どんな性格の遺構なのか。倒木痕(とうぼくこん)や木の抜痕(ばっこん)かとも思われますが、これからの調査が楽しみです。今のところ、4箇所で確認されています。

前の久保遺跡は7月27日をもって今年度の調査を終了しました。今回の調査では弥生時代後期の竪穴住居跡1軒、土坑16基、焼土跡1基、縄文時代の土器集中1ヶ所が見つかりました。また遺構は検出されませんでしたが、中世と考えられる国産陶磁器の破片が耕作土中から少量見つかりました。

【竪穴住居跡の調査】

【竪穴住居跡の調査】

弥生時代後期の竪穴住居跡を調査しているところです。上部は削られているので、検出面から床までの深さは約10cmと浅くなっています。床面上の一部には炭化物が広がっていたため土を採り洗ってどんなものが含まれているか調べることにしました。

【弥生時代後期竪穴住居跡の遺物出土状況】

【弥生時代後期竪穴住居跡の遺物出土状況】

南西隅には甕などの土器がまとまって見つかりました。下半部を床下に埋めた完全な形の土器を期待していましたが、下半部は失われており、写真に写っている土器の上部しか残っていませんでした。

【竪穴住居跡の記録】

【竪穴住居跡の記録】

住居跡の遺物の出土状況など詳細な記録を作成している様子です。

【竪穴住居跡】

【竪穴住居跡】

全て掘り上げたところです。大きさは 南北に6m、東西に6mで、北側(写真上側)に炉があります。柱穴は南側に2基(写真手前)確認したのみです。

【空中写真撮影】

【空中写真撮影】

6月30日にはラジコンヘリコプターを使って上空から遺跡の写真撮影を行いました。天候に恵まれ遺跡全体がよくわかる写真を撮ることができました。

【調査区全景】

【調査区全景】

後世の造成のため削平されたり埋められたりしているところが多く、遺構を検出できる黄褐色土の残っている部分は非常に狭い範囲でした。竪穴住居跡が見つかった地区は傾斜の緩い地形で、その北側(斜面下方)は調査区外になりますが同様な地形が続いているので、弥生時代の遺構は北側へ広がる可能性もあるでしょう。

高尾A遺跡は8月9日をもって今年度の発掘調査を終了しました。黒曜石を主体とした旧石器時代の石器群が約400点ほど出土しました。この他、縄文時代の土器(中期)と石器、古代の土師器、須恵器、中世の青磁と古銭が少数出土しました。

6月26日(日)の 「遺跡見学会資料」はこちら (PDF 516KB)

【旧石器時代の調査区遠景】

【旧石器時代の調査区遠景】

南からの調査区遠景です(7月6日撮影)。

遠方に見える浅間山は1ヶ月前は冠雪してました。

【測量作業】

【測量作業】

トランシットという測量機械を用いて、地形や遺物の出土位置を測量しました。

【旧石器時代の沢跡調査】

【旧石器時代の沢跡調査】

旧石器時代の沢跡を掘り進めています。

【旧石器時代の沢跡】

【旧石器時代の沢跡】

掘りあがった沢跡の状況です。写真左側からは別の沢が合流してきていることがわかりました。旧石器時代の石器は右側の沢跡の岸近くでまとまって出土しています。

【確認調査】

【確認調査】

丘陵上部の調査区ではトレンチと呼ぶ溝をたくさん掘って、遺跡の状況の確認をおこないました。

【確認調査で遺構発見】

【確認調査で遺構発見】

丘陵上部の確認調査により、竪穴状の遺構がみつかりました。ここの本格的調査は来年度以降におよなう予定です。

三枚平B遺跡の調査対象範囲は約900㎡です。試掘の溝(トレンチ)を掘って遺跡の概要を調べます。トレンチ調査の結果、調査対象範囲には、遺構や遺物がないことが確認されました。

【調査前の様子】

【調査前の様子】

草を刈って調査の準備ができました。

【トレンチ調査】

【トレンチ調査】

重機で慎重に掘り下げながら、遺物や遺構を確認していきます。

【トレンチ調査】

【トレンチ調査】

細長い調査区に並行して、約50mの長いトレンチ調査をしました。

遺構や遺物は確認できませんでした。

【トレンチの断面】

【トレンチの断面】

2mほど掘り下げましたが、厚い盛り土がされていました。

【トレンチの土層断面】

【トレンチの土層断面】

最上部の黄色い土は、最近盛り土したものです。その下の層は、耕作によりかくはんされている土層です。

1区の調査が終わり、その南側の2区の調査をおこなっています。南北に伸びる幅の広い溝や、平安時代を中心とした竪穴住居跡62軒を確認しています。

【2区の遺構検出作業】

【2区の遺構検出作業】

土を丁寧に削って、土の色の違いを見分けながら竪穴住居跡などの遺構の形を探します。

【深い溝を掘る】

【深い溝を掘る】

幅2m 深さ1.5mの南北に伸びる溝跡が検出され、埋まった土を掘り下げていきます。

まだ、溝の時代は判明していません

【掘り上がった溝】

【掘り上がった溝】

溝は手前(北側)にまっすぐ伸びていきます。調査区内では約50mにわたって溝跡が確認されており、南側を調査中です。

【竪穴住居跡遺物出土状態】

【竪穴住居跡遺物出土状態】

平安時代の竪穴住居跡です。写真上の中央の壁際に竃(かまど)の跡が見つかりました。

【土器を掘りだす】

【土器を掘りだす】

上の写真の住居跡の調査風景です。

内面を黒くした杯(深い皿のような形の土器)などが出土しています。

南大原遺跡の本年度の発掘調査が終了しました。弥生時代中期の竪穴住居跡、掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)、土坑(どこう)、大溝などが発見されました。

【南大原遺跡の全景写真(千曲川の上流をのぞむ)】

【南大原遺跡の全景写真(千曲川の上流をのぞむ)】

南大原遺跡は、縄文時代前期の集落遺跡として知られていましたが、昭和54年の発掘調査(旧豊田村)で、今から約2000年前の弥生時代中期後半(栗林式期)の集落跡も存在することが分かりました。当時の発掘では、竪穴住居跡3軒が発見されています(写真中央のY字状の道路部分)。今回はその隣接地を発掘(中央ビニールハウスの周囲)し、以下のような成果を得ました。

【竪穴住居跡の調査(写真はSB04)】

【竪穴住居跡の調査(写真はSB04)】

竪穴住居跡は4軒を確認しました。昭和54年調査区で3軒が調査されていますので、合計7軒を記録保存したことになります。いずれも栗林式期の住居跡と考えられますが、円形と隅丸(すみまる)長方形の2種類の形があります。出土遺物を見る限り、時期的な違いはあまりないようです。今後、出土遺物等の詳細な検討を通して、2つの形の性格付けにせまりたいです。

【掘立柱建物跡の調査(写真はST01)】

【掘立柱建物跡の調査(写真はST01)】

掘立柱の建物跡は8軒を確認しました。昭和54年調査区では発見されていません。1間×2間の建物跡を中心とし、中には2間×5間となりそうな大型の例、さらには7~8本の柱を多角形状に配置したと考えられる例もありそうです。建物の性格に関しては、今後、類例を検討し、追究していきたいと思います。

【掘立柱建物跡の柱穴内出土土器(写真はST06) !!】

【掘立柱建物跡の柱穴内出土土器(写真はST06) !!】

6号掘立柱建物跡の柱穴には、写真のように栗林式土器を出土した事例が3基ほどありました。いずれも壷形土器で、祭祀的な行為の結果なのでしょうか。やはり、類例の検証が必要と考えられます。

【土坑の調査(写真はSK33)】

【土坑の調査(写真はSK33)】

直径15cmほどの小さな穴から50cm以上もある大きな例まで、いわゆる土坑は62基を確認しました。その多くは出土遺物がありませんが、写真の土坑は、底面近くから安山岩の剥片3点(5cm程度)が出土しました。土をていねいにふるいましたが、ほかには何も出ませんでした。SB04に隣接して発見されており、この住居跡と関係があると考えられます。

【大溝の調査(写真はSD02)】

【大溝の調査(写真はSD02)】

調査区南端で発見された大溝(幅約16m、深さ約1.8m)。溝南側の傾斜面からは栗林式土器が大量に出土しました。特に溝底近くでは、完全な形に復元できそうな壷形土器がいくつも出土しました。大溝の性格は環壕のようにも考えられますが、幅狭の調査区であり、全体像はいまのところ、正確にはつかめていません。

【平成23年度の発掘調査を終えて】

【平成23年度の発掘調査を終えて】

県道三水中野線改良事業に伴う平成23年度の発掘(約2000㎡)を7月20日に終了しました。次年度以降、残り約1300㎡の記録保存を行う予定です。

古墳時代前期の竪穴住居跡2軒と平安時代の竪穴住居跡1軒が見つかりました。

【調査区全景】

【調査区全景】手前の黄色い部分は宅地造成で削られて、本来の遺跡の様子がわかりません。

奥の黒ずんだところに古墳時代と平安時代の竪穴住居跡が確認されました。

【竃(かまど)の土器出土状況】

【竃(かまど)の土器出土状況】平安時代の竪穴住居跡のかまどから沢山の土器が出土しました。

これらは、かまどで使われた甕などの土器である場合と、竃の構築材として用いられた土器である場合があります。

土器の出土状況、種類、表面の焼け方などを観察し、どのように使われた土器であるのか解明します。

写真左下(東側)には掘り込まれた壁が見つかりませんでした。傾斜地にあるため斜面下方の東側の壁が失われています。本来四方に壁があったと考えられます。また、壁に沿って廻っている溝があり、そこには土の壁にあてる板をはめ込んだと思われる跡が見つかりました。

四隅の小さな穴は柱をたてるための穴です。

古墳時代前期の竪穴住居跡から土師器(はじき)の甕(かめ)がつぶれた状態で出土しました。

鬼釜遺跡では、平安時代の竪穴住居跡、中世と思われる竪穴建物跡と、建物の柱穴が見つかっています。

竪穴住居跡などがある自然堤防に接する南側の低地には、縄文時代の土器と石器が多数出土しています。

また、調査区の北側にある鬼釜古墳の周溝(しゅうこう)の調査で、古墳時代の須恵器(すえき)が出土しました。

【中世?の竪穴建物跡】

【中世?の竪穴建物跡】一辺2.5mの方形の竪穴建物跡(SB04)です。壁際に約20cm間隔で柱穴(はしらあな)がめぐり、中央西側には焼土(しょうど)があります。出土遺物がないため、現時点で時期は不明ですが、平安時代の竪穴住居跡と重複しており、それよりも新しいことが分かっています。規模や構造からすると中世の可能性があります。

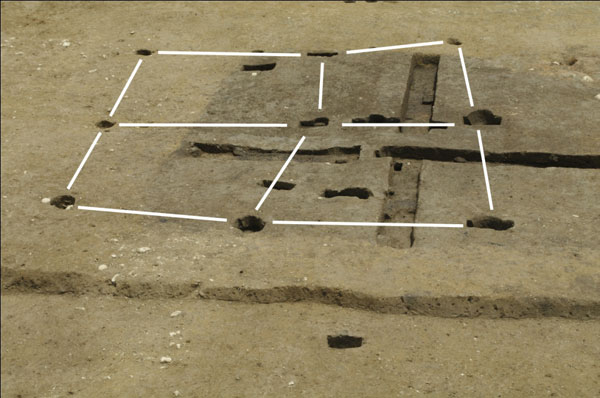

【掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)】

【掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)】2間×2間の総柱のST02と名付けた掘立柱建物跡です。白い線で結んであるのが柱穴のです。写真中央の土が黒ずんでいる所は平安時代の竪穴住居跡で、ST02は平安時代の竪穴住居跡が廃絶した後につくられていました。

和田遺跡では弥生時代後期(約1800年前)の竪穴住居跡が4軒確認されています。今回は竪穴住居跡の調査状況を紹介します。

今回は、多量に土器が出土した窪地の北西側に広がる、弥生時代中期の居住地の調査の様子を紹介します。

【弥生時代中期の竪穴住居跡の調査】

【弥生時代中期の竪穴住居跡の調査】弥生時代中期後半に属する栗林式の竪穴住居跡は、5軒を検出しました。現在、4号住居跡の埋没土(まいぼつど)を掘り下げる調査を進めていますが、床面近くから作業台のような礫が2点と石器製作に関連すると思われる剥片類(はくへんるい:石のかけら)などが出土しています。

【栗林式の台付き甕が出土】

【栗林式の台付き甕が出土】4号住居跡の南壁付近からは、ほぼ完全な形に復元できそうな小型の台付き甕が出土しました。南大原遺跡の出土土器は、台付き甕の破片が比較的目につきます。うつわの種類に何か、特別な意味があったのでしょうか。これからの調査が期待されます。

【遺跡の範囲確認調査を実施】

【遺跡の範囲確認調査を実施】南大原遺跡の南端は旧千曲川に接していますが、今回の開発対象地内における遺跡の範囲の詳細を確認するため、バックホーによる試掘を行いました。その結果、(4)区と仮称したその場所には、遺構・遺物を確認することはできませんでした。

南大原遺跡では、これまでの調査で、弥生時代中期の竪穴住居跡、掘立柱建物の柱穴などの遺構がみつかっています。竪穴住居跡は5軒確認され、いずれも弥生時代中期のものです。竪穴住居跡がある居住地の東側には溝状の窪地(くぼち)があり、そこにはたくさんの弥生時代中期の土器が出土しています。

6月15日には遺跡の近くの豊井小学校の6年生が授業の一環で発掘を体験しました。

【遺構の検出作業】

【遺構の検出作業】

調査区の東側には窪地(くぼち)があり、調査面も深くなっていきます。

調査区の壁が崩れないように、階段状に掘っていきます。

梅雨入りとなり、悪天候に悩まされ、窪地での遺構検出は難攻を極めます。

【窪地の調査】

【窪地の調査】

調査区東側の窪地には、遺物を含む黒色土が厚く堆積しています。この土に含まれるのは弥生土器(中期)のみのようです。土器を掘りだしながら、遺構がないかを入念に確認しながら調査を進めます。

埋没した土器の全貌に、期待は膨らみます。

【弥生土器の出土状況】

【弥生土器の出土状況】

窪地への傾斜面ではとくに土器が多く出土します。接合して復元すると完全な形になると思われる壷の破片がまとまって出土しています。

土器が埋まっている土は粘性が強く、乾くとすぐひび割れてきます。

【大量の弥生土器が出土】

【大量の弥生土器が出土】

窪地の土をすべて掘り上げると、大量の弥生土器が出土しました。

80㎡ほどの範囲に、弥生土器の大きい破片がばらまいたように分布しています。

【出前授業】

【出前授業】

中野市豊井小学校6年生(25名)を対象に、考古学の出前授業を5月30日に実施しました。土器の観察では、弥生・古墳・平安の3つの時代の土器を見比べて、その違いを話し合いました。初めて見て、さわる土器に、子供たちは真剣そのものでした。「次は、ぜひ発掘を体験したいなあ」とのこと。

【発掘体験】

【発掘体験】

中野市豊井小学校6年生の出前授業では、ほぼ全員が発掘体験を望んでおり、ついに実現の運びとなりました。生徒たちは、休む時間も惜しんで、未知の体験に精を出しました。地域の歴史が、いっそう身近なものに感じられたようです。

【小学生、発掘の手ほどきをうける】

【小学生、発掘の手ほどきをうける】

「移植ごてで土を掘る。ほら、土器片が出た。竹べらを使ってていねいに土を取り除く」「なるほど、ぼくにもできそうだ」。「さあ、やってみよう」。

鬼釜遺跡では平安時代の竪穴住居跡が4軒と、竪穴住居跡より新しい時代の建物の柱穴(時代は不明)などがみつかっています。この他、自然流路跡から縄文時代中期の土器と石器が出土しています。

また、調査区の北側にある鬼釜古墳の周溝(しゅうこう:古墳の周りを廻る溝)が確認されました。鬼釜古墳は、明治24年頃に発掘調査がおこなわれており、調査区隣接地には古墳石室の石がまとまって置かれています。

【平安時代の竪穴住居跡】

【平安時代の竪穴住居跡】

炭化材・炭化物・焼土が多量出土した平安時代の竪穴住居跡です。

床面に炭化材が分布しており、竪穴住居は火災で焼失したものと推定されます。

【炭化材の調査】

【炭化材の調査】

上の写真の竪穴住居跡の炭化材の形を調査している様子です。

所々に赤く見えるのは、焼けて赤くなった焼土(しょうど)です。

【縄文時代の土器・石器が出土】

【縄文時代の土器・石器が出土】

自然堤防上に平安時代の竪穴住居跡がありますが、その背後にある流路跡を発掘すると、縄文時代中期の土器や石器が出土します。緑色岩の磨製石斧(下写真)も出土しました。

【鬼釜古墳周溝発見】

【鬼釜古墳周溝発見】

明治24年頃に発掘された鬼釜古墳の周溝を発見しました。黒い部分が周溝です。古墳の墳丘は写真左側、オレンジネットに囲まれたなかにあります。

【鬼釜古墳全景】

【鬼釜古墳全景】

鬼釜古墳の周溝を推定してみました。調査区外の周溝推定位置にも人が立っています。古墳の墳丘は、写真中央上方の林のなかに残っていると考えられます。